Ridurre i tassi troppo presto per salvare le bolle speculative può innescare un pericoloso ritorno di una inflazione stavolta strutturale. L’Oro rimane l’unica asset class affidabile.

Di Maurizio Novelli, gestore del fondo Lemanik Global Strategy

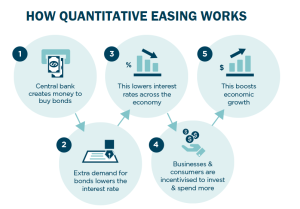

I mercati finanziari hanno iniziato a scontare un ribasso dei tassi d’interesse, ma ci sono tre fattori importanti che impediranno significative riduzioni, salvo una eventuale crisi economico-finanziaria innescata dal colossale debito speculativo emesso durante il Quantitative Easing.

Il primo fattore è che la traiettoria del debito pubblico USA è, allo stato attuale, difficile da fermare. I motivi principali sono dovuti al fatto che i sussidi sui redditi medio bassi non possono essere rimossi senza provocare un’ondata di default sul credito al consumo (Carte di Credito, Prestiti Auto, Student Loans e Mutui) che è pari a 17,3 trilioni di dollari, ossia il 72% del PIL. Attualmente il governo federale eroga sussidi settimanali compresi tra i 400 e gli 800 dollari per nucleo famigliare con redditi sotto i 40.000 dollari lordi all’anno. Il 30% delle famiglie americane riceve tale assistenza per poter pagare Medicare, bollette energetiche, affitti e spese correnti o per pagare semplicemente i debiti in essere. Circa il 30% delle famiglie americane è nella categoria Subprime e quindi il 30% di 17,3 Trilioni di debito, (5,2 Tr) è debito Subprime (pari al 20% del PIL).

Il primo fattore è che la traiettoria del debito pubblico USA è, allo stato attuale, difficile da fermare. I motivi principali sono dovuti al fatto che i sussidi sui redditi medio bassi non possono essere rimossi senza provocare un’ondata di default sul credito al consumo (Carte di Credito, Prestiti Auto, Student Loans e Mutui) che è pari a 17,3 trilioni di dollari, ossia il 72% del PIL. Attualmente il governo federale eroga sussidi settimanali compresi tra i 400 e gli 800 dollari per nucleo famigliare con redditi sotto i 40.000 dollari lordi all’anno. Il 30% delle famiglie americane riceve tale assistenza per poter pagare Medicare, bollette energetiche, affitti e spese correnti o per pagare semplicemente i debiti in essere. Circa il 30% delle famiglie americane è nella categoria Subprime e quindi il 30% di 17,3 Trilioni di debito, (5,2 Tr) è debito Subprime (pari al 20% del PIL).

Il secondo motivo è che lo stock di titoli pubblici da emettere mensilmente è così ingente che per sottoscriverli deve rimanere un “incentivo” di remunerazione tale che impedirà di fatto una significativa riduzione dei rendimenti, specialmente se la FED vuole proseguire, come dice, con il Quantitative Tightening. Il terzo problema è che lo stimolo fiscale costantemente in essere è finalizzato a sostenere la domanda e quindi è sempre reflazionistico. Implementare una riduzione dei tassi con una politica fiscale reflazionistica in corso non depone certo a favore di una discesa dell’inflazione e potrebbe  innescare un ulteriore sell off sui bond, provocando quindi un rialzo dei tassi anziché una sua discesa, con tutte le conseguenze del caso. Quindi, le dichiarazioni della FED sono una ulteriore conferma che non esiste una visione strategica dei problemi in cui si è infilato il sistema dopo 14 anni di incompetenti politiche monetarie “populiste”, prevalentemente mirate a sostenere la speculazione finanziaria. Mentre si festeggia il “Cavaliere Bianco” che arriva in soccorso alle bolle speculative, non si tiene conto in nessun modo di quali problemi possono arrivare da queste decisioni, ma credo che il mercato dei Treasuries inizierà presto a soppesare le intenzioni della FED.

innescare un ulteriore sell off sui bond, provocando quindi un rialzo dei tassi anziché una sua discesa, con tutte le conseguenze del caso. Quindi, le dichiarazioni della FED sono una ulteriore conferma che non esiste una visione strategica dei problemi in cui si è infilato il sistema dopo 14 anni di incompetenti politiche monetarie “populiste”, prevalentemente mirate a sostenere la speculazione finanziaria. Mentre si festeggia il “Cavaliere Bianco” che arriva in soccorso alle bolle speculative, non si tiene conto in nessun modo di quali problemi possono arrivare da queste decisioni, ma credo che il mercato dei Treasuries inizierà presto a soppesare le intenzioni della FED.

Poiché tutte le scelte degli attuali policy makers sono condizionate dalle bolle speculative che hanno creato, non c’è alcun dubbio che il prossimo policy mistake sarà quello di cercare di salvare le bolle speculative innescando un pericoloso ritorno dell’inflazione, che a quel punto però potrebbe diventare strutturale. Anche i costi indotti dalla transizione energetica puntano purtroppo in quella direzione. Per evitare il rischio di un rigurgito inflazionistico, l’unica decisione sensata sarebbe quella di mantenere i tassi dove sono, attendere un aumento della disoccupazione e un deciso rallentamento dell’economia e procedere poi ad un allentamento monetario. Ma la decisione “sensata” si scontra con il fatto che i default nell’economia stanno iniziando a salire decisamente (nonostante i sussidi governativi), lo Shadow Banking System è letteralmente piegato dai crediti speculativi inesigibili e il 2024 è un anno elettorale.

Poiché tutte le scelte degli attuali policy makers sono condizionate dalle bolle speculative che hanno creato, non c’è alcun dubbio che il prossimo policy mistake sarà quello di cercare di salvare le bolle speculative innescando un pericoloso ritorno dell’inflazione, che a quel punto però potrebbe diventare strutturale. Anche i costi indotti dalla transizione energetica puntano purtroppo in quella direzione. Per evitare il rischio di un rigurgito inflazionistico, l’unica decisione sensata sarebbe quella di mantenere i tassi dove sono, attendere un aumento della disoccupazione e un deciso rallentamento dell’economia e procedere poi ad un allentamento monetario. Ma la decisione “sensata” si scontra con il fatto che i default nell’economia stanno iniziando a salire decisamente (nonostante i sussidi governativi), lo Shadow Banking System è letteralmente piegato dai crediti speculativi inesigibili e il 2024 è un anno elettorale.

Fine dell’indipendenza delle banche centrali. Tutto questo non è a conferma “dell’indipendenza” della Banca Centrale. Le Banche Centrali hanno perso la loro indipendenza dopo la crisi del 2008 e il controllo dei rischi finanziari è completamente saltato, dato che le politiche monetarie implementate hanno innescato un ondata di speculazione finanziaria difficile da domare. Il sentiero per evitare una crisi si fa dunque sempre più stretto e i problemi strutturali sempre più evidenti. Da una parte un debito pubblico crescente generato da sussidi a una rilevante parte della popolazione che vota per Biden, dall’altra parte bolle speculative che devono essere sostenute a ogni costo, con default e fallimenti in salita verticale, economia che dipende solo dalla spesa pubblica, banche in difficoltà che devono essere salvate, credito in contrazione e contesto geopolitico poco favorevole alla crescita economica globale.

Fine dell’indipendenza delle banche centrali. Tutto questo non è a conferma “dell’indipendenza” della Banca Centrale. Le Banche Centrali hanno perso la loro indipendenza dopo la crisi del 2008 e il controllo dei rischi finanziari è completamente saltato, dato che le politiche monetarie implementate hanno innescato un ondata di speculazione finanziaria difficile da domare. Il sentiero per evitare una crisi si fa dunque sempre più stretto e i problemi strutturali sempre più evidenti. Da una parte un debito pubblico crescente generato da sussidi a una rilevante parte della popolazione che vota per Biden, dall’altra parte bolle speculative che devono essere sostenute a ogni costo, con default e fallimenti in salita verticale, economia che dipende solo dalla spesa pubblica, banche in difficoltà che devono essere salvate, credito in contrazione e contesto geopolitico poco favorevole alla crescita economica globale.

I motivi per essere molto bullish su questo modello economico-finanziario li lasciamo ai “Passive Investors” che, senza offesa, basano le strategie d’investimento solo sul salvataggio a oltranza del sistema con i soldi pubblici. Per entrare maggiormente nel dettaglio, si tenga conto anche che nel terzo trimestre il PIL USA ha fatto registrare un + 5% su base annua, pari a 588 miliardi di dollari nominali così composti: 566 mld di contributo proveniente dal deficit spending e 22 mld dal settore privato. In sintesi, lo stimolo fiscale ha prodotto il 96% della crescita, mentre il settore privato è già a crescita zero. Analizzando il dato in dettaglio, non sembra poi così positivo.

I motivi per essere molto bullish su questo modello economico-finanziario li lasciamo ai “Passive Investors” che, senza offesa, basano le strategie d’investimento solo sul salvataggio a oltranza del sistema con i soldi pubblici. Per entrare maggiormente nel dettaglio, si tenga conto anche che nel terzo trimestre il PIL USA ha fatto registrare un + 5% su base annua, pari a 588 miliardi di dollari nominali così composti: 566 mld di contributo proveniente dal deficit spending e 22 mld dal settore privato. In sintesi, lo stimolo fiscale ha prodotto il 96% della crescita, mentre il settore privato è già a crescita zero. Analizzando il dato in dettaglio, non sembra poi così positivo.

Nel frattempo i cinesi non sembrano avere tutta questa fretta per introdurre lo stimolo fiscale che le banche d’investimento americane invocano tutti i giorni. Forse pensano che tale stimolo potrebbe essere spazzato via da un rischio di crisi negli Stati Uniti e preferiscono tenere da parte gli stimoli per intervenire in caso di problemi che possono arrivare ora dall’emisfero occidentale. D’altronde l’Europa è già in recessione, il Giappone cresce di 1,2% dopo stimoli fiscali e monetari stellari, e l’America, se vuole galleggiare, deve far esplodere il debito pubblico, dato che quello privato già scricchiola sotto i colpi dei default.

Nel frattempo i cinesi non sembrano avere tutta questa fretta per introdurre lo stimolo fiscale che le banche d’investimento americane invocano tutti i giorni. Forse pensano che tale stimolo potrebbe essere spazzato via da un rischio di crisi negli Stati Uniti e preferiscono tenere da parte gli stimoli per intervenire in caso di problemi che possono arrivare ora dall’emisfero occidentale. D’altronde l’Europa è già in recessione, il Giappone cresce di 1,2% dopo stimoli fiscali e monetari stellari, e l’America, se vuole galleggiare, deve far esplodere il debito pubblico, dato che quello privato già scricchiola sotto i colpi dei default.

A proposito di default, occorre tenere presente che le statistiche sui fallimenti che vediamo ora si riferiscono ad almeno 6/9 mesi prima, dato che le procedure legali che dichiarano lo stato di insolvenza non sono così rapide e immediate. La stessa cosa è accaduta nel 2008, dove i livelli di insolvenza del sistema hanno toccato il picco due anni dopo la crisi, anche se, di fatto, si riferivano a situazioni di fallimento già evidenti nei due anni precedenti. Quindi, mentre oggi stiamo guardando a tali statistiche con qualche preoccupazione, occorre considerare che non sappiamo esattamente dove si trovano ora tali percentuali, dato che i meccanismi con i quali un credito si trasforma da semplice “partita incagliata” a sofferenza e poi insolvenza è particolarmente lungo. È però evidente che in un contesto di crescita del 5% sul terzo trimestre 2023, risulta alquanto strano che ci sia in corso invece una tale dinamica da crisi economica ormai evidente.

A proposito di default, occorre tenere presente che le statistiche sui fallimenti che vediamo ora si riferiscono ad almeno 6/9 mesi prima, dato che le procedure legali che dichiarano lo stato di insolvenza non sono così rapide e immediate. La stessa cosa è accaduta nel 2008, dove i livelli di insolvenza del sistema hanno toccato il picco due anni dopo la crisi, anche se, di fatto, si riferivano a situazioni di fallimento già evidenti nei due anni precedenti. Quindi, mentre oggi stiamo guardando a tali statistiche con qualche preoccupazione, occorre considerare che non sappiamo esattamente dove si trovano ora tali percentuali, dato che i meccanismi con i quali un credito si trasforma da semplice “partita incagliata” a sofferenza e poi insolvenza è particolarmente lungo. È però evidente che in un contesto di crescita del 5% sul terzo trimestre 2023, risulta alquanto strano che ci sia in corso invece una tale dinamica da crisi economica ormai evidente.

Come sta il sistema finanziario Usa? Per dare una fotografia più completa possibile di come è effettivamente messo il sistema finanziario americano dopo 14 anni di Quantitave Easing, occorre tenere conto che il totale del debito speculativo nel sistema è oggi pari a 12,6 Trilioni di USD su un PIL di 24 Trilioni, e cioè il 52% del PIL. Invece, nel 2007 il debito speculativo presente nel sistema era pari a 4,675 Tr di USD su un PIL di 15 Trilioni, ossia il 31% del PIL. Non è noto quanto di questo debito speculativo sia già ora insolvente, ma appare abbastanza evidente che il sistema è letteralmente saltato e opera, per ora, in modalità “sopravvivenza”. Purtroppo non siamo messi così bene

Come sta il sistema finanziario Usa? Per dare una fotografia più completa possibile di come è effettivamente messo il sistema finanziario americano dopo 14 anni di Quantitave Easing, occorre tenere conto che il totale del debito speculativo nel sistema è oggi pari a 12,6 Trilioni di USD su un PIL di 24 Trilioni, e cioè il 52% del PIL. Invece, nel 2007 il debito speculativo presente nel sistema era pari a 4,675 Tr di USD su un PIL di 15 Trilioni, ossia il 31% del PIL. Non è noto quanto di questo debito speculativo sia già ora insolvente, ma appare abbastanza evidente che il sistema è letteralmente saltato e opera, per ora, in modalità “sopravvivenza”. Purtroppo non siamo messi così bene  per affrontare un rallentamento dell’economia, o peggio una recessione, e quindi ora, dopo il rialzo dei tassi che ha messo in crisi tutto questo credito speculativo emesso in anni di tassi a zero, si cerca di prefigurare una discesa dei tassi. Ma se non vuoi affrontare una recessione e una “pulizia” del sistema dai problemi che hai creato durante l’era del Quantitative Easing, sei obbligato a rincorrere un ulteriore stimolo monetario mentre sei ancora in piena occupazione, con l’economia che non ha iniziato ancora la fase di deleverage, ma anzi, insiste sugli stimoli fiscali per sostenere una crescita non sostenibile.

per affrontare un rallentamento dell’economia, o peggio una recessione, e quindi ora, dopo il rialzo dei tassi che ha messo in crisi tutto questo credito speculativo emesso in anni di tassi a zero, si cerca di prefigurare una discesa dei tassi. Ma se non vuoi affrontare una recessione e una “pulizia” del sistema dai problemi che hai creato durante l’era del Quantitative Easing, sei obbligato a rincorrere un ulteriore stimolo monetario mentre sei ancora in piena occupazione, con l’economia che non ha iniziato ancora la fase di deleverage, ma anzi, insiste sugli stimoli fiscali per sostenere una crescita non sostenibile.

Ricordo che attualmente, per ottenere un dollaro di PIL bisogna creare cinque dollari di nuovo debito. Questa scelta può procurare comunque problemi alla discesa dell’inflazione, destabilizzare il mercato dei bond e innescare una ulteriore impennata dei tassi a lunga scadenza. A tutti questi problemi si aggiunge la necessità di difendere il dollaro come divisa di riserva. Le decisioni di fare nuovo debito e contestualmente far scendere i tassi non sembrano far ben sperare per la tenuta della divisa USA e dei Treasuries.

Maurizio Novelli (Lemanik)

Davanti a problemi sempre meno gestibili, l’America ha giocato le carte dell’instabilità geopolitica globale, innescando una crisi con la Russia che ha messo in ginocchio l’economia UE, ha aperto una guerra commerciale con la Cina che ha portato ad un deflusso di capitali occidentali dalla Cina, ha beneficiato di una BOJ orientata a svalutare lo Yen. Per difendere il dollaro abbiamo bisogno di pericolosa instabilità geopolitica costante e che tutto il resto del mondo sia in una crisi perenne. Pertanto, ci sono molteplici ragioni per assumere una posizione d’investimento ultra difensiva, nonostante le dichiarazioni dei policy makers che il sistema è solido e che l’economia è forte. I numeri purtroppo non confermano questa narrazione, e forse per questo motivo l’Oro rimane attualmente l’unica asset class sulla quale fare affidamento. Per quanto riguarda equity e bond, infatti, le tendenze non sembrano così solide come si tende invece a far credere.

In generale, siamo un po’ scettici sul fatto che l’inflazione possa tornare agli obiettivi dichiarati della banca centrale (2.0%) in assenza di un rallentamento più significativo. Ciò significa semplicemente che, in assenza di dati più deboli, ci si può aspettare che i tassi salgano più a lungo, e che questo abbia un effetto negativo. Per quanto sopra, nel breve termine non sembra che questo punto di inflessione sia stato raggiunto, e che nelle prossime settimane il recente ottimismo potrebbe svanire a causa di eventi che, al momento, non è possibile prevedere.

In generale, siamo un po’ scettici sul fatto che l’inflazione possa tornare agli obiettivi dichiarati della banca centrale (2.0%) in assenza di un rallentamento più significativo. Ciò significa semplicemente che, in assenza di dati più deboli, ci si può aspettare che i tassi salgano più a lungo, e che questo abbia un effetto negativo. Per quanto sopra, nel breve termine non sembra che questo punto di inflessione sia stato raggiunto, e che nelle prossime settimane il recente ottimismo potrebbe svanire a causa di eventi che, al momento, non è possibile prevedere. Dall’altra parte della Manica, i policymaker britannici hanno accolto con sollievo un rapporto CPI più morbido, che ha attenuato i timori che l’inflazione del Regno Unito sia ancora fuori controllo, anche se il contesto migliora altrove. L’aumento mensile dello 0,1% ha portato il CPI al di sotto dell’8%, mentre i prezzi core sono scesi al 6,9%. L’inflazione britannica rimane elevata rispetto alle altre economie sviluppate, ma con la BoE preoccupata per i ritardi della politica monetaria e per il potenziale danno al mercato immobiliare britannico e all’economia in generale, i timori per un rialzo di 50 punti si sono rivelati infondati, ma ci si attendono altri due rialzi nei prossimi appuntamenti della banca centrale inglese. Infatti, i mercati scontano ancora tassi di liquidità britannici vicini al 6% entro la fine dell’anno, ed il rialzo di 25 bps preannuncerebbe questo scenario.

Dall’altra parte della Manica, i policymaker britannici hanno accolto con sollievo un rapporto CPI più morbido, che ha attenuato i timori che l’inflazione del Regno Unito sia ancora fuori controllo, anche se il contesto migliora altrove. L’aumento mensile dello 0,1% ha portato il CPI al di sotto dell’8%, mentre i prezzi core sono scesi al 6,9%. L’inflazione britannica rimane elevata rispetto alle altre economie sviluppate, ma con la BoE preoccupata per i ritardi della politica monetaria e per il potenziale danno al mercato immobiliare britannico e all’economia in generale, i timori per un rialzo di 50 punti si sono rivelati infondati, ma ci si attendono altri due rialzi nei prossimi appuntamenti della banca centrale inglese. Infatti, i mercati scontano ancora tassi di liquidità britannici vicini al 6% entro la fine dell’anno, ed il rialzo di 25 bps preannuncerebbe questo scenario. La Bank oj Japan (BOJ) ha sorpreso i mercati con un’operazione di acquisto di bond per 300 mld di yen, non programmata, con l’obiettivo di contenere i tassi dopo l’annuncio di voler adottare una maggiore flessibilità e consentire così un aumento dei rendimenti fino all’1%. La banca centrale giapponese, in questo modo, ha inteso mantenere una politica monetaria accomodante al fine di portare l’inflazione a un livello sostenibile. Lo stesso vicegovernatore della Bank of Japan, Shinichi Uchida, ha dichiarato di non prevedere una uscita dalla politica di allentamento monetario, nonostante la decisione di operare un controllo più flessibile della curva dei rendimenti, poiché ancora non si ritiene sostenibile l’obiettivo di un livello di inflazione al 2%.

La Bank oj Japan (BOJ) ha sorpreso i mercati con un’operazione di acquisto di bond per 300 mld di yen, non programmata, con l’obiettivo di contenere i tassi dopo l’annuncio di voler adottare una maggiore flessibilità e consentire così un aumento dei rendimenti fino all’1%. La banca centrale giapponese, in questo modo, ha inteso mantenere una politica monetaria accomodante al fine di portare l’inflazione a un livello sostenibile. Lo stesso vicegovernatore della Bank of Japan, Shinichi Uchida, ha dichiarato di non prevedere una uscita dalla politica di allentamento monetario, nonostante la decisione di operare un controllo più flessibile della curva dei rendimenti, poiché ancora non si ritiene sostenibile l’obiettivo di un livello di inflazione al 2%. I mercati emergenti hanno continuato a registrare un andamento nel complesso positivo, sebbene i dati sulla crescita in Cina abbiano continuato a deludere, innescando un ulteriore allentamento delle politiche. Tuttavia, riteniamo che i consumi interni rimarranno probabilmente contenuti, ma continuiamo a essere relativamente ottimisti sulle prospettive economiche cinesi sia a breve che a medio termine.

I mercati emergenti hanno continuato a registrare un andamento nel complesso positivo, sebbene i dati sulla crescita in Cina abbiano continuato a deludere, innescando un ulteriore allentamento delle politiche. Tuttavia, riteniamo che i consumi interni rimarranno probabilmente contenuti, ma continuiamo a essere relativamente ottimisti sulle prospettive economiche cinesi sia a breve che a medio termine. Per quanto riguarda i titoli azionari, abbiamo osservato che gli investitori hanno chiuso ampiamente le operazioni ribassiste, non avendo più pazienza di aspettare che rendano. Di conseguenza, gli indicatori di rischio hanno continuato a muoversi più esplicitamente nel territorio dell'”avidità”. Storicamente parlando, a volte abbiamo visto i mercati girare al ribasso solo dopo che l’ultimo dei ribassisti profondamente convinti è stato spinto a capitolare. Si può discutere se ciò si ripeterà, ma per il momento l’azione dei prezzi sembra essere quella di un mercato felice di superare il “muro della preoccupazione”, anche se l’ampiezza del mercato è stata molto limitata nel movimento verso l’alto.

Per quanto riguarda i titoli azionari, abbiamo osservato che gli investitori hanno chiuso ampiamente le operazioni ribassiste, non avendo più pazienza di aspettare che rendano. Di conseguenza, gli indicatori di rischio hanno continuato a muoversi più esplicitamente nel territorio dell'”avidità”. Storicamente parlando, a volte abbiamo visto i mercati girare al ribasso solo dopo che l’ultimo dei ribassisti profondamente convinti è stato spinto a capitolare. Si può discutere se ciò si ripeterà, ma per il momento l’azione dei prezzi sembra essere quella di un mercato felice di superare il “muro della preoccupazione”, anche se l’ampiezza del mercato è stata molto limitata nel movimento verso l’alto. Guardando al futuro, continuiamo a vedere molta volatilità macro davanti a noi, dati gli elevati livelli di incertezza sugli esiti futuri. Nutriamo alcune perplessità circa la possibilità di ulteriori rialzi per il mercato azionario nella seconda metà dell’anno. Con le Borse che hanno raggiunto nuovi massimi storici, la stagione delle trimestrali un po’ in chiaroscuro e i dati macroeconomici più deboli, si ritiene che gli indici azionari rimarranno vicini ai livelli attuali fino a buona parte del 2024, e in uno scenario di sostanziale stallo nell’arco dei prossimi sei mesi. C’è da dire che, da gennaio ad oggi, l’indice S&P 500 è cresciuto di circa il 18%, ma in molti non hanno beneficiato di questo rally. Pertanto, entrare adesso nel mercato azionario, per chi non vi è già dentro, potrebbe non essere la mossa più corretta.

Guardando al futuro, continuiamo a vedere molta volatilità macro davanti a noi, dati gli elevati livelli di incertezza sugli esiti futuri. Nutriamo alcune perplessità circa la possibilità di ulteriori rialzi per il mercato azionario nella seconda metà dell’anno. Con le Borse che hanno raggiunto nuovi massimi storici, la stagione delle trimestrali un po’ in chiaroscuro e i dati macroeconomici più deboli, si ritiene che gli indici azionari rimarranno vicini ai livelli attuali fino a buona parte del 2024, e in uno scenario di sostanziale stallo nell’arco dei prossimi sei mesi. C’è da dire che, da gennaio ad oggi, l’indice S&P 500 è cresciuto di circa il 18%, ma in molti non hanno beneficiato di questo rally. Pertanto, entrare adesso nel mercato azionario, per chi non vi è già dentro, potrebbe non essere la mossa più corretta.

“Fortunatamente, a nostro parere le attuali condizioni del mercato immobiliare non sono paragonabili a quelle del 2008, quando furono costruite troppe unità abitative rispetto alla domanda”, conclude Conca (nella foto). “Negli ultimi anni, le nuove costruzioni sono state relativamente poche rispetto alla domanda dettata dalla crescita naturale della popolazione, come dimostra il Vacancy Rate (tasso delle abitazioni esistenti non occupate), che rimane contenuto. In conclusione, lo squilibrio di mercato è probabilmente un problema temporaneo e non strutturale, e una futura combinazione di prezzi delle case più bassi e tassi di interesse più bassi riporterà domanda e offerta in allineamento”.

“Fortunatamente, a nostro parere le attuali condizioni del mercato immobiliare non sono paragonabili a quelle del 2008, quando furono costruite troppe unità abitative rispetto alla domanda”, conclude Conca (nella foto). “Negli ultimi anni, le nuove costruzioni sono state relativamente poche rispetto alla domanda dettata dalla crescita naturale della popolazione, come dimostra il Vacancy Rate (tasso delle abitazioni esistenti non occupate), che rimane contenuto. In conclusione, lo squilibrio di mercato è probabilmente un problema temporaneo e non strutturale, e una futura combinazione di prezzi delle case più bassi e tassi di interesse più bassi riporterà domanda e offerta in allineamento”.

In questo momento esistono all’orizzonte eventi che possono rendere lo scenario inflazionistico particolarmente ostico da controllare. I problemi connessi alla global value chain e alla logistica sono stati in parte superati ma hanno lasciato alle spalle un generale aumento dei costi di sistema. La transizione alla green economy aveva già procurato un aumento dei costi energetici molto prima della guerra in Ucraina e l’embargo alle esportazioni russe ha successivamente accentuato il problema. L’impatto ha procurato un aumento dei costi di sistema che si è travasato sui prezzi di produzione e sul CPI. Il consenso di mercato ritiene che tale effetto sia già stato superato, dato che recentemente i prezzi energetici sono scesi, ma una parte rilevante di tale discesa è stata dovuta alla vendita del 40% delle riserve strategiche di petrolio Usa e da un calo dei prezzi del Gas in Europa. Il calo dei prezzi del Gas è però legato al fatto che in Europa gli stoccaggi delle scorte sono stati completati, e non sappiamo cosa succederà a fine estate, quando la domanda di re-stocking ripartirà. Quindi, il ribasso del petrolio e del Gas potrebbe essere un effetto di breve termine determinato da fattori transitori.

In questo momento esistono all’orizzonte eventi che possono rendere lo scenario inflazionistico particolarmente ostico da controllare. I problemi connessi alla global value chain e alla logistica sono stati in parte superati ma hanno lasciato alle spalle un generale aumento dei costi di sistema. La transizione alla green economy aveva già procurato un aumento dei costi energetici molto prima della guerra in Ucraina e l’embargo alle esportazioni russe ha successivamente accentuato il problema. L’impatto ha procurato un aumento dei costi di sistema che si è travasato sui prezzi di produzione e sul CPI. Il consenso di mercato ritiene che tale effetto sia già stato superato, dato che recentemente i prezzi energetici sono scesi, ma una parte rilevante di tale discesa è stata dovuta alla vendita del 40% delle riserve strategiche di petrolio Usa e da un calo dei prezzi del Gas in Europa. Il calo dei prezzi del Gas è però legato al fatto che in Europa gli stoccaggi delle scorte sono stati completati, e non sappiamo cosa succederà a fine estate, quando la domanda di re-stocking ripartirà. Quindi, il ribasso del petrolio e del Gas potrebbe essere un effetto di breve termine determinato da fattori transitori.

Il fatto più rilevante emerso in queste prime settimane del 2023 è la marcata divergenza tra i banchieri centrali, preoccupati che la politica monetaria non sia ancora sufficientemente restrittiva, e il consenso di mercato, che proietta tagli dei tassi nella seconda metà dell’anno a dispetto di dati macro e mercati del lavoro ancora molto robusti. Siamo simpatetici nei confronti della prima posizione, sperando che le azioni dei banchieri centrali corrispondano alle parole, mantenendo alta la guardia sull’inflazione ed evitando di tornare a stimolare rapidamente un’economia ancora vicina alla piena occupazione.

Il fatto più rilevante emerso in queste prime settimane del 2023 è la marcata divergenza tra i banchieri centrali, preoccupati che la politica monetaria non sia ancora sufficientemente restrittiva, e il consenso di mercato, che proietta tagli dei tassi nella seconda metà dell’anno a dispetto di dati macro e mercati del lavoro ancora molto robusti. Siamo simpatetici nei confronti della prima posizione, sperando che le azioni dei banchieri centrali corrispondano alle parole, mantenendo alta la guardia sull’inflazione ed evitando di tornare a stimolare rapidamente un’economia ancora vicina alla piena occupazione. I fattori di rischio che potrebbero modificare il quadro sono tre. I monumentali rialzi dei tassi di interesse verificatisi a partire dall’anno scorso (oltre 21.000 punti base a livello globale, 300 punti base sia per la Fed che per la Bce negli ultimi 7 mesi) potrebbero rivelarsi un fardello troppo pesante per l’economia globale nella seconda metà dell’anno, un’eventualità che il mercato sembra ormai sottostimare. Inoltre tra i rischi vediamo una stabilizzazione dell’inflazione core a livelli non sostenibili per i banchieri centrali, o il rischio che un loro rilassamento possa produrre una seconda ondata inflazionistica (come negli anni ’70). Infine, al terzo posto, collochiamo il rischio di una escalation nel panorama geopolitico, con l’uso di armi non convenzionali nel conflitto russo-ucraino, o un possibile coinvolgimento della Cina».

I fattori di rischio che potrebbero modificare il quadro sono tre. I monumentali rialzi dei tassi di interesse verificatisi a partire dall’anno scorso (oltre 21.000 punti base a livello globale, 300 punti base sia per la Fed che per la Bce negli ultimi 7 mesi) potrebbero rivelarsi un fardello troppo pesante per l’economia globale nella seconda metà dell’anno, un’eventualità che il mercato sembra ormai sottostimare. Inoltre tra i rischi vediamo una stabilizzazione dell’inflazione core a livelli non sostenibili per i banchieri centrali, o il rischio che un loro rilassamento possa produrre una seconda ondata inflazionistica (come negli anni ’70). Infine, al terzo posto, collochiamo il rischio di una escalation nel panorama geopolitico, con l’uso di armi non convenzionali nel conflitto russo-ucraino, o un possibile coinvolgimento della Cina». Restiamo moderatamente costruttivi sui tassi (americani più che europei). Nell’ipotesi che i rialzi fin qui effettuati siano sufficienti a distruggere una quota significativa di domanda, come appare dagli indicatori anticipatori (a livelli recessivi), l’inflazione dovrebbe continuare a scendere, e con essa i tassi. Qualora non fossero sufficienti, e l’inflazione dovesse rialzare la testa, confidiamo che le banche centrali interverrebbero con vigore, pena il rischio di perdere il controllo delle aspettative. “In questo contesto, consideriamo l’investimento sulla parte a breve dei titoli di Stato (1-2 anni) un investimento attraente e a basso rischio, dato il picco della politica monetaria relativamente vicino e la loro durata breve”, conclude Biondo (nella foto). “La parte a lunga delle curve governative resterà volatile, ma potrà potenzialmente toccare livelli più bassi nella seconda metà dell’anno, soprattutto se la Fed dovesse astenersi da tagli anticipati dei tassi. Relativamente al credito, riteniamo che la parte a breve dei mercati high yield sia molto attraente, soprattutto nell’area 18-36 mesi, dove l’ondata di rifinanziamenti in atto sta mettendo in sicurezza molte società sul fronte della liquidità e dell’allungamento della scadenza media del debito”.

Restiamo moderatamente costruttivi sui tassi (americani più che europei). Nell’ipotesi che i rialzi fin qui effettuati siano sufficienti a distruggere una quota significativa di domanda, come appare dagli indicatori anticipatori (a livelli recessivi), l’inflazione dovrebbe continuare a scendere, e con essa i tassi. Qualora non fossero sufficienti, e l’inflazione dovesse rialzare la testa, confidiamo che le banche centrali interverrebbero con vigore, pena il rischio di perdere il controllo delle aspettative. “In questo contesto, consideriamo l’investimento sulla parte a breve dei titoli di Stato (1-2 anni) un investimento attraente e a basso rischio, dato il picco della politica monetaria relativamente vicino e la loro durata breve”, conclude Biondo (nella foto). “La parte a lunga delle curve governative resterà volatile, ma potrà potenzialmente toccare livelli più bassi nella seconda metà dell’anno, soprattutto se la Fed dovesse astenersi da tagli anticipati dei tassi. Relativamente al credito, riteniamo che la parte a breve dei mercati high yield sia molto attraente, soprattutto nell’area 18-36 mesi, dove l’ondata di rifinanziamenti in atto sta mettendo in sicurezza molte società sul fronte della liquidità e dell’allungamento della scadenza media del debito”.

Premesso tutto questo, l’outlook per il 2023 potrebbe essere caratterizzato da questi eventi:

Premesso tutto questo, l’outlook per il 2023 potrebbe essere caratterizzato da questi eventi: 3) i profitti attesi delle società quotate sono destinati a significative revisioni negative. Le borse saranno dunque chiuse in una morsa di tassi più alti, crescita zero e profitti in calo;

3) i profitti attesi delle società quotate sono destinati a significative revisioni negative. Le borse saranno dunque chiuse in una morsa di tassi più alti, crescita zero e profitti in calo; 5) l’area Euro sarà in recessione o avrà crescita zero, con inflazione più resistente perché dipendente dai prezzi energetici;

5) l’area Euro sarà in recessione o avrà crescita zero, con inflazione più resistente perché dipendente dai prezzi energetici; Di conseguenza, ecco le principali previsioni 2023 per le asset class.

Di conseguenza, ecco le principali previsioni 2023 per le asset class.

L’attività di mercato è stata generalmente contenuta, ma c’è stata una notevole tendenza all'”acquisto in chiusura” per gran parte della settimana. Bloomberg ha riferito che l’S&P 500 ha guadagnato un terzo dell’uno per cento nell’ultima ora di negoziazione per cinque giorni consecutivi, la serie più lunga in due decenni. Ciò è conseguenza delle preoccupazioni per una svolta sempre più aggressiva da parte della Federal Reserve, che pesano sul sentiment azionario e provocano contemporaneamente vendite sostenute nel mercato obbligazionario.

L’attività di mercato è stata generalmente contenuta, ma c’è stata una notevole tendenza all'”acquisto in chiusura” per gran parte della settimana. Bloomberg ha riferito che l’S&P 500 ha guadagnato un terzo dell’uno per cento nell’ultima ora di negoziazione per cinque giorni consecutivi, la serie più lunga in due decenni. Ciò è conseguenza delle preoccupazioni per una svolta sempre più aggressiva da parte della Federal Reserve, che pesano sul sentiment azionario e provocano contemporaneamente vendite sostenute nel mercato obbligazionario. Lunedì, il presidente della Fed Jerome Powell ha ripetuto in un discorso alla National Association for Business Economics che la banca centrale potrebbe effettuare aumenti dei tassi superiori a 25 punti base (0,25 punti percentuali) nelle riunioni future per tenere sotto controllo l’inflazione. All’inizio della giornata, tuttavia, il presidente della Fed di Atlanta Raphael Bostic ha affermato che “livelli elevati di incertezza” hanno mitigato la sua fiducia che un “percorso dei tassi estremamente aggressivo” sia appropriato per la Fed.

Lunedì, il presidente della Fed Jerome Powell ha ripetuto in un discorso alla National Association for Business Economics che la banca centrale potrebbe effettuare aumenti dei tassi superiori a 25 punti base (0,25 punti percentuali) nelle riunioni future per tenere sotto controllo l’inflazione. All’inizio della giornata, tuttavia, il presidente della Fed di Atlanta Raphael Bostic ha affermato che “livelli elevati di incertezza” hanno mitigato la sua fiducia che un “percorso dei tassi estremamente aggressivo” sia appropriato per la Fed. Anche gli sviluppi della guerra della Russia contro l’Ucraina sono rimasti nel radar degli investitori. Pesanti combattimenti sono continuati a nord di Kiev e gli ufficiali ucraini hanno respinto la richiesta russa che le loro forze a Mariupol si arrendessero. Mentre i timori che la Russia possa schierare armi nucleari a basso rendimento se la sua avanzata fosse rimasta in stallo ha ostacolato il sentiment, le azioni sembravano prendere il piede giusto giovedì pomeriggio scorso, dopo che un consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha espresso “cautato ottimismo” sui colloqui di cessate il fuoco.

Anche gli sviluppi della guerra della Russia contro l’Ucraina sono rimasti nel radar degli investitori. Pesanti combattimenti sono continuati a nord di Kiev e gli ufficiali ucraini hanno respinto la richiesta russa che le loro forze a Mariupol si arrendessero. Mentre i timori che la Russia possa schierare armi nucleari a basso rendimento se la sua avanzata fosse rimasta in stallo ha ostacolato il sentiment, le azioni sembravano prendere il piede giusto giovedì pomeriggio scorso, dopo che un consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha espresso “cautato ottimismo” sui colloqui di cessate il fuoco. I dati economici della settimana hanno avuto un tono poco incoraggiante. Gli ordini di beni durevoli sono scesi del 2,2% a febbraio, il primo calo in cinque mesi e molto più del calo previsto dal consenso intorno allo 0,5%. Mercoledì mattina le azioni sembravano reagire negativamente alla notizia che le vendite di nuove case di febbraio sono diminuite del 2,0%, nonostante un aumento delle scorte ai livelli più alti dal 2008, e le vendite complessive di case di febbraio, riportate venerdì, sono diminuite del 4,1%, sfidando le aspettative di circa l’1% guadagno. Al contrario, l’indicatore dell’attività manifatturiera di IHS Markit è aumentato molto più del previsto a marzo, e ha raggiunto il livello più alto da settembre 2020, mentre il suo indicatore dei servizi ha indicato la maggiore attività da luglio 2021. Nel frattempo, le richieste di sussidi di disoccupazione settimanali sono diminuite molto più del previsto, e hanno raggiunto i livelli visti l’ultima volta nel settembre 1969.

I dati economici della settimana hanno avuto un tono poco incoraggiante. Gli ordini di beni durevoli sono scesi del 2,2% a febbraio, il primo calo in cinque mesi e molto più del calo previsto dal consenso intorno allo 0,5%. Mercoledì mattina le azioni sembravano reagire negativamente alla notizia che le vendite di nuove case di febbraio sono diminuite del 2,0%, nonostante un aumento delle scorte ai livelli più alti dal 2008, e le vendite complessive di case di febbraio, riportate venerdì, sono diminuite del 4,1%, sfidando le aspettative di circa l’1% guadagno. Al contrario, l’indicatore dell’attività manifatturiera di IHS Markit è aumentato molto più del previsto a marzo, e ha raggiunto il livello più alto da settembre 2020, mentre il suo indicatore dei servizi ha indicato la maggiore attività da luglio 2021. Nel frattempo, le richieste di sussidi di disoccupazione settimanali sono diminuite molto più del previsto, e hanno raggiunto i livelli visti l’ultima volta nel settembre 1969. Il rendimento del titolo di riferimento del Tesoro statunitense a 10 anni è balzato di circa 35 punti base nel corso della settimana, rispecchiando un forte calo dei prezzi dei Treasury. (Prezzi e rendimenti obbligazionari si muovono in direzioni opposte), ed anche l’ampio mercato delle obbligazioni municipali esenti da tasse è stato svenduto in linea con i Treasury. La volatilità del mercato delle obbligazioni societarie investment grade si è amplificata sulla scorta delle oscillazioni dei mercati azionari e dei Treasury, e i commenti aggressivi del presidente della Fed Powell hanno fatto il resto. Tuttavia, il mercato

Il rendimento del titolo di riferimento del Tesoro statunitense a 10 anni è balzato di circa 35 punti base nel corso della settimana, rispecchiando un forte calo dei prezzi dei Treasury. (Prezzi e rendimenti obbligazionari si muovono in direzioni opposte), ed anche l’ampio mercato delle obbligazioni municipali esenti da tasse è stato svenduto in linea con i Treasury. La volatilità del mercato delle obbligazioni societarie investment grade si è amplificata sulla scorta delle oscillazioni dei mercati azionari e dei Treasury, e i commenti aggressivi del presidente della Fed Powell hanno fatto il resto. Tuttavia, il mercato  primario ha mostrato forza, poiché le nuove emissioni sono state generalmente sottoscritte in eccesso. Anche il mercato obbligazionario high yield manifesta debolezza, ma il segmento è stato in qualche modo sostenuto dalla performance degli emittenti energetici, che rappresentano una quota relativamente ampia del mercato. Il volume delle nuove emissioni è stato estremamente leggero, ma alcune operazioni aggiuntive sembravano pronte per fare prezzo se il mercato avesse mostrato segni di stabilizzazione.

primario ha mostrato forza, poiché le nuove emissioni sono state generalmente sottoscritte in eccesso. Anche il mercato obbligazionario high yield manifesta debolezza, ma il segmento è stato in qualche modo sostenuto dalla performance degli emittenti energetici, che rappresentano una quota relativamente ampia del mercato. Il volume delle nuove emissioni è stato estremamente leggero, ma alcune operazioni aggiuntive sembravano pronte per fare prezzo se il mercato avesse mostrato segni di stabilizzazione.

In Italia, poi, abbiamo un effetto che può sembrare paradossale: aumentano le richieste di mutuo. Infatti, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, le domande di mutuo sono salite moltissimo nell’ultimo trimestre. Ad affermarlo uno studio condotto da Experian, secondo il quale l’aumento si avvicina intorno al 40% in più rispetto ai primi mesi dello scorso anno. Questo significa che, se i primi mesi del 2022 vedono già questi numeri, la crescita non potrà che essere sostenuta lungo tutto l’anno, ed in particolare nelle “stagioni calde” del mercato immobiliare (Primavera ed Estate), dove si concentra la maggior parte delle compravendite. L’aumento delle richieste di mutuo a Gennaio e Febbraio, inoltre, è ancora più sorprendente se si considera che dopo le vacanze natalizie, solitamente, gli aspiranti mutuatari rimangono in stand-by fino a Marzo, per poi riattivarsi da lì in poi. Invece con gli ultimi dati raccolti è possibile affermare che l’outlook è positivo, con una tendenza alla crescita esponenziale.

In Italia, poi, abbiamo un effetto che può sembrare paradossale: aumentano le richieste di mutuo. Infatti, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, le domande di mutuo sono salite moltissimo nell’ultimo trimestre. Ad affermarlo uno studio condotto da Experian, secondo il quale l’aumento si avvicina intorno al 40% in più rispetto ai primi mesi dello scorso anno. Questo significa che, se i primi mesi del 2022 vedono già questi numeri, la crescita non potrà che essere sostenuta lungo tutto l’anno, ed in particolare nelle “stagioni calde” del mercato immobiliare (Primavera ed Estate), dove si concentra la maggior parte delle compravendite. L’aumento delle richieste di mutuo a Gennaio e Febbraio, inoltre, è ancora più sorprendente se si considera che dopo le vacanze natalizie, solitamente, gli aspiranti mutuatari rimangono in stand-by fino a Marzo, per poi riattivarsi da lì in poi. Invece con gli ultimi dati raccolti è possibile affermare che l’outlook è positivo, con una tendenza alla crescita esponenziale. Pertanto, appare più che chiaro che le notizie relative all’aggressione militare della Russia ai danni dell’Ucraina non dovrebbero spostare la tendenza positiva. Il paradosso è che in tempi di crisi come questo le banche, anzichè adottare un comportamento conservativo e difensivo, concedono più denaro sotto forma di credito immobiliare. Del resto, le banche centrali agevolano una maggiore fluidità del denaro continuando a mantenere i tassi vicini allo zero, all’uno e rotti per cento o comunque con spread ancora minimi; e anche gli utenti finora rimasti alla finestra vengono stimolati dai tassi così bassi, pensando sia l’ultimo momento “giusto” per entrare nel mercato immobiliare e alimentare la domanda di mutui che appare più solida che mai.

Pertanto, appare più che chiaro che le notizie relative all’aggressione militare della Russia ai danni dell’Ucraina non dovrebbero spostare la tendenza positiva. Il paradosso è che in tempi di crisi come questo le banche, anzichè adottare un comportamento conservativo e difensivo, concedono più denaro sotto forma di credito immobiliare. Del resto, le banche centrali agevolano una maggiore fluidità del denaro continuando a mantenere i tassi vicini allo zero, all’uno e rotti per cento o comunque con spread ancora minimi; e anche gli utenti finora rimasti alla finestra vengono stimolati dai tassi così bassi, pensando sia l’ultimo momento “giusto” per entrare nel mercato immobiliare e alimentare la domanda di mutui che appare più solida che mai. Considerando i tempi del conflitto armato – che hanno in qualche modo frenato le previsioni di rialzo “strong” dei tassi di interesse da parte delle banche centrali – non è possibile sapere in quale percentuale cominceranno ad aumentare nuovamente i tassi, e soprattutto quando ciò avverrà. I maggiori organi di stampa, però, non fanno altro che parlare di rincari per le fonti di energia, le materie prime, la benzina etc., e se l’inflazione si dovesse mantenere elevata per un periodo di tempo apprezzabile saliranno anche i prezzi delle case in affitto e in vendita. Naturalmente, questo effetto si manifesterà in modo diverso a seconda della regione. In tal senso, l’Italia mostra delle differenze notevoli, e secondo i dati forniti da

Considerando i tempi del conflitto armato – che hanno in qualche modo frenato le previsioni di rialzo “strong” dei tassi di interesse da parte delle banche centrali – non è possibile sapere in quale percentuale cominceranno ad aumentare nuovamente i tassi, e soprattutto quando ciò avverrà. I maggiori organi di stampa, però, non fanno altro che parlare di rincari per le fonti di energia, le materie prime, la benzina etc., e se l’inflazione si dovesse mantenere elevata per un periodo di tempo apprezzabile saliranno anche i prezzi delle case in affitto e in vendita. Naturalmente, questo effetto si manifesterà in modo diverso a seconda della regione. In tal senso, l’Italia mostra delle differenze notevoli, e secondo i dati forniti da  Periodicamente, l’oscillazione tra l’aumento o la diminuzione dei prezzi delle case viene monitorata e consente agli esperti del settore di avere una panoramica delle percentuali. E così, relativamente ai primi due mesi del 2022, è possibile stilare la variazione percentuale di una casa in vendita da 50 mq a seconda della regione. In Italia, spiccano gli aumenti medi avvenuti in Valle d’Aosta (+6.85%), Calabria (+6.23%), Molise (+4.08) e Veneto (+2,09%), così come colpiscono le diminuzioni registrate in Basilicata (-9.31%), Trentino Alto Adige (-5.39%), Umbria (-2.17%) e Sicilia (-2.08%). Pressochè stabili o poco negative le altre regioni. Da segnalare una provincia con forte aumento di prezzo, ossia Caltanissetta (con un +13.66%), storicamente una piazza con quotazioni molto basse e stabili, e una provincia con una forte diminuzione di prezzo, ossia Potenza (-9.31%), che non era tra le peggiori.

Periodicamente, l’oscillazione tra l’aumento o la diminuzione dei prezzi delle case viene monitorata e consente agli esperti del settore di avere una panoramica delle percentuali. E così, relativamente ai primi due mesi del 2022, è possibile stilare la variazione percentuale di una casa in vendita da 50 mq a seconda della regione. In Italia, spiccano gli aumenti medi avvenuti in Valle d’Aosta (+6.85%), Calabria (+6.23%), Molise (+4.08) e Veneto (+2,09%), così come colpiscono le diminuzioni registrate in Basilicata (-9.31%), Trentino Alto Adige (-5.39%), Umbria (-2.17%) e Sicilia (-2.08%). Pressochè stabili o poco negative le altre regioni. Da segnalare una provincia con forte aumento di prezzo, ossia Caltanissetta (con un +13.66%), storicamente una piazza con quotazioni molto basse e stabili, e una provincia con una forte diminuzione di prezzo, ossia Potenza (-9.31%), che non era tra le peggiori. In merito alle richieste di mutuo, il periodo d’oro dei tassi ultra-bassi sembrerebbe definitivamente terminato. A dichiararlo sono la Banca d’Inghilterra (BOE) e la Federal Reserve (FED), che hanno già avviato la stagione dei rialzi e parlano apertamente anche dei futuri movimenti in aumento. La Banca centrale Europea (BCE), invece, agisce con maggior prudenza, e al momento non ha ancora rivelato con chiarezza le sue intenzioni prospettiche (le banche centrali, comunque, raramente lo fanno – n.d.r.). Prima della crisi ucraina, non si parlava di grandi aumenti ma di graduale ritorno a tassi più consistenti, e sulla carta sembrerebbe essere ancora così. Non dovrebbero esserci, cioè, stravolgimenti repentini, ma passaggi più morbidi. Questo non vuol dire che i prezzi delle case resteranno invariati, bensì che il cambiamento è ineluttabile, ma c’è più incertezza sulle date.

In merito alle richieste di mutuo, il periodo d’oro dei tassi ultra-bassi sembrerebbe definitivamente terminato. A dichiararlo sono la Banca d’Inghilterra (BOE) e la Federal Reserve (FED), che hanno già avviato la stagione dei rialzi e parlano apertamente anche dei futuri movimenti in aumento. La Banca centrale Europea (BCE), invece, agisce con maggior prudenza, e al momento non ha ancora rivelato con chiarezza le sue intenzioni prospettiche (le banche centrali, comunque, raramente lo fanno – n.d.r.). Prima della crisi ucraina, non si parlava di grandi aumenti ma di graduale ritorno a tassi più consistenti, e sulla carta sembrerebbe essere ancora così. Non dovrebbero esserci, cioè, stravolgimenti repentini, ma passaggi più morbidi. Questo non vuol dire che i prezzi delle case resteranno invariati, bensì che il cambiamento è ineluttabile, ma c’è più incertezza sulle date.

Dal punto di vista dei mercati azionari, gli sviluppi sul fronte dei tassi e in particolare dei rendimenti delle obbligazioni a lunga scadenza sono importanti, in quanto hanno un impatto diretto sulle quotazioni di tutte le asset class. “Le valutazioni assolute delle azioni sono tutt’altro che convenienti in termini storici”, spiega Schmitt, “e le occasioni degne di nota sono pressoché inesistenti. Inoltre, la vera attrattiva delle azioni deriva dalle allettanti valutazioni relative, ossia dal confronto con altre alternative d’investimento. Qualsiasi scostamento potenzialmente duraturo dall’attuale contesto di tassi bassi mette quindi alla prova i livelli di valutazione prevalenti e può generare forti oscillazioni di prezzo”.

Dal punto di vista dei mercati azionari, gli sviluppi sul fronte dei tassi e in particolare dei rendimenti delle obbligazioni a lunga scadenza sono importanti, in quanto hanno un impatto diretto sulle quotazioni di tutte le asset class. “Le valutazioni assolute delle azioni sono tutt’altro che convenienti in termini storici”, spiega Schmitt, “e le occasioni degne di nota sono pressoché inesistenti. Inoltre, la vera attrattiva delle azioni deriva dalle allettanti valutazioni relative, ossia dal confronto con altre alternative d’investimento. Qualsiasi scostamento potenzialmente duraturo dall’attuale contesto di tassi bassi mette quindi alla prova i livelli di valutazione prevalenti e può generare forti oscillazioni di prezzo”. Già un anno fa abbiamo notato eccessi in singoli segmenti di mercato, come quello del “non-profitable tech”, aziende tecnologiche giovani, dirompenti, spesso ad alto contenuto tecnologico, che presentano un potenziale di mercato significativo ma che non sono ancora remunerative e, nei casi più estremi, non generano alcun reddito. I prezzi azionari di molte di queste aziende hanno raggiunto i massimi nella primavera del 2021 e da allora hanno subito un brusco calo.

Già un anno fa abbiamo notato eccessi in singoli segmenti di mercato, come quello del “non-profitable tech”, aziende tecnologiche giovani, dirompenti, spesso ad alto contenuto tecnologico, che presentano un potenziale di mercato significativo ma che non sono ancora remunerative e, nei casi più estremi, non generano alcun reddito. I prezzi azionari di molte di queste aziende hanno raggiunto i massimi nella primavera del 2021 e da allora hanno subito un brusco calo.  Nonostante le perdite, molti di questi titoli presentano tutt’ora quotazioni elevate, eppure, se si prendono come riferimento gli afflussi degli Etf e dei fondi azionari corrispondenti, a differenza di quanto osservato in passato in situazioni analoghe, oggi quasi nessun investitore ha reagito alle pesanti perdite finora subite con vendite indiscriminate. Alla luce di ciò, in questo segmento di mercato continuiamo a ravvisare un potenziale di rischio latente, e situazioni analoghe stanno emergendo anche in altre aree del mercato.

Nonostante le perdite, molti di questi titoli presentano tutt’ora quotazioni elevate, eppure, se si prendono come riferimento gli afflussi degli Etf e dei fondi azionari corrispondenti, a differenza di quanto osservato in passato in situazioni analoghe, oggi quasi nessun investitore ha reagito alle pesanti perdite finora subite con vendite indiscriminate. Alla luce di ciò, in questo segmento di mercato continuiamo a ravvisare un potenziale di rischio latente, e situazioni analoghe stanno emergendo anche in altre aree del mercato. “Molti di questi titoli si trovano all’interno del Nasdaq, dove molte aziende godono di un sostanzioso “premio Covid”, con valutazioni superiori o molto superiori al loro intervallo di valutazione pre-Covid, con un peso sproporzionato all’interno dei portafogli e degli indici”, prosegue Schmitt. “Si va dalle mega cap come Alphabet alle large cap come la tedesca SAP e alle mid cap statunitensi come Dynatrace o Paycom Software. Ma anche in altri settori si trovano società che vengono scambiate al di sopra delle loro medie storiche, come per esempio la farmaceutica svizzera Roche e gli asset manager statunitensi BlackRock e Charles Schwab. L’investimento in ciascuno di questi titoli può avere senso in una logica di investimento bottom-up, ma occorre non si possono ignorare i rischi top-down associati nell’attuale contesto di mercato. Per questo motivo, nel fondo Ethna-DYNAMISCH abbiamo ridotto significativamente le posizioni su questa tipologia di titoli, ma non li abbiamo liquidati completamente”.

“Molti di questi titoli si trovano all’interno del Nasdaq, dove molte aziende godono di un sostanzioso “premio Covid”, con valutazioni superiori o molto superiori al loro intervallo di valutazione pre-Covid, con un peso sproporzionato all’interno dei portafogli e degli indici”, prosegue Schmitt. “Si va dalle mega cap come Alphabet alle large cap come la tedesca SAP e alle mid cap statunitensi come Dynatrace o Paycom Software. Ma anche in altri settori si trovano società che vengono scambiate al di sopra delle loro medie storiche, come per esempio la farmaceutica svizzera Roche e gli asset manager statunitensi BlackRock e Charles Schwab. L’investimento in ciascuno di questi titoli può avere senso in una logica di investimento bottom-up, ma occorre non si possono ignorare i rischi top-down associati nell’attuale contesto di mercato. Per questo motivo, nel fondo Ethna-DYNAMISCH abbiamo ridotto significativamente le posizioni su questa tipologia di titoli, ma non li abbiamo liquidati completamente”.

Gli istituti – continua Landoni – alla luce della forte liquidità di cui dispongono, hanno continuato ad erogare credito alle famiglie, ponendo particolare attenzione alla qualità del credito concesso. Le agevolazioni a beneficio dei giovani previste nel PNRR hanno fatto il resto facendo accelerare ulteriormente la concessione di credito finalizzata all’acquisto immobiliare”. “Sul fronte tassi, l’andamento degli indici medi relativi ai mutui casa ha registrato nella seconda parte del 2021 un lieve aumento. Tuttavia non si prevedono particolari cambiamenti nel 2022: i tassi rimarranno contenuti ed i mutui convenienti. Il mutuo casa rimane al centro delle politiche di sviluppo degli istituti di credito a vantaggio delle famiglie”.

Gli istituti – continua Landoni – alla luce della forte liquidità di cui dispongono, hanno continuato ad erogare credito alle famiglie, ponendo particolare attenzione alla qualità del credito concesso. Le agevolazioni a beneficio dei giovani previste nel PNRR hanno fatto il resto facendo accelerare ulteriormente la concessione di credito finalizzata all’acquisto immobiliare”. “Sul fronte tassi, l’andamento degli indici medi relativi ai mutui casa ha registrato nella seconda parte del 2021 un lieve aumento. Tuttavia non si prevedono particolari cambiamenti nel 2022: i tassi rimarranno contenuti ed i mutui convenienti. Il mutuo casa rimane al centro delle politiche di sviluppo degli istituti di credito a vantaggio delle famiglie”. Cosa aspettarsi nel 2022 dai tassi di interesse?

Cosa aspettarsi nel 2022 dai tassi di interesse?  Pertanto, è evidente come sia lecito aspettarsi che i tassi fissi dei mutui si innalzeranno nel corso del 2022 e del 2023, e non c’è alcun dubbio sul “se” (aumenteranno), ma sul “quando”. Questo dipenderà certamente dalle decisioni delle banche centrali su come fronteggiare l’inflazione, per cui sarà bene tenere d’occhio le decisioni della BCE che, però, pare non abbia intenzione di rialzare i tassi prima di settembre, anche perché la crescita economica sostenuta non verrebbe incoraggiata da un incremento eccessivo dei tassi che farebbe comodo solo alle banche. Queste ultime, peraltro, hanno già cominciato ad aumentare gli spread dal quarto trimestre del 2021, ma i tassi sono ancora super convenienti rispetto a 12 anni fa, quando l’Euribor era al 5% e i migliori spread all’1,20 per cento.

Pertanto, è evidente come sia lecito aspettarsi che i tassi fissi dei mutui si innalzeranno nel corso del 2022 e del 2023, e non c’è alcun dubbio sul “se” (aumenteranno), ma sul “quando”. Questo dipenderà certamente dalle decisioni delle banche centrali su come fronteggiare l’inflazione, per cui sarà bene tenere d’occhio le decisioni della BCE che, però, pare non abbia intenzione di rialzare i tassi prima di settembre, anche perché la crescita economica sostenuta non verrebbe incoraggiata da un incremento eccessivo dei tassi che farebbe comodo solo alle banche. Queste ultime, peraltro, hanno già cominciato ad aumentare gli spread dal quarto trimestre del 2021, ma i tassi sono ancora super convenienti rispetto a 12 anni fa, quando l’Euribor era al 5% e i migliori spread all’1,20 per cento. Quale tipologia di mutuo conviene scegliere nel 2022?

Quale tipologia di mutuo conviene scegliere nel 2022?