La storia economica del mondo si evolve da sempre attraverso ere di produzione di materie prime fondamentali e fasi di conflitto internazionale che nascono dal loro sfruttamento e producono in ogni tempo effetti collaterali per l’economia mondiale.

Appena un anno fa, i banchieri centrali facevano a gara nel dichiarare quotidianamente che l’inflazione più alta del solito – a quel tempo si viaggiava attorno al 3,5% – era un fenomeno temporaneo, destinato a rientrare con l’attenuarsi delle restrizioni causate dalla pandemia. A distanza di pochi mesi, ci troviamo nel bel mezzo di una guerra di logoramento che, grazie all’attivismo militare – in casa d’altri – dell’amministrazione Biden, potrebbe durare anche degli anni. Inoltre, combattiamo con armi spuntate un tasso di inflazione triplo rispetto a quello dell’anno scorso. Infine, sia il mercato azionario che quello obbligazionario sono crollati miseramente sotto il peso di una politica monetaria mondiale che, nell’intento di combattere gli effetti economici potenzialmente disastrosi della pandemia, ha dovuto prolungare la fase espansiva in modo “innaturale”, al punto che al primo segnale di rialzo dei tassi di interesse da parte delle banche centrali quella che doveva essere una ordinaria correzione si è presto trasformata in un crollo verticale, con un “effetto reset” rapido e doloroso. In più, lo spettro di una recessione globale si fa sempre più visibile.

Papa Francesco, che sta finalmente cercando di dare una parvenza di legalità alla ricchissima finanza vaticana mettendola al riparo da rischi incontrollabili e accentrandone la gestione, ha definito la guerra come una “follia” e la corsa agli armamenti come una “piaga”, poiché destinando più risorse alle armi proprio in questo momento, si tolgono risorse finanziarie da altri ambiti sociali importanti, determinando un grave malcontento nella popolazione in relazione al costo degli alimenti e di altri beni di prima necessità.

Oggettivamente, il Papa non ha tutti i torti, e i profitti che in questo momento i produttori di armi (Italia compresa) stanno realizzando copiosamente rappresentano un grandissimo ostacolo al trionfo della diplomazia internazionale ed al cessate il fuoco.

Nel frattempo, le sanzioni che avrebbero dovuto convincere la Russia a ritirare le proprie truppe dall’Ucraina non stanno avendo l’effetto sperato, e l’economia russa sta resistendo molto meglio delle attese, mentre in Italia il governo che verrà dovrà fare i conti con i risultati di un sondaggio secondo il quale il 94% degli italiani si oppone all’invio di armi in Ucraina. Ci vuol poco a concludere che nell’attuale crisi finanziaria europea e italiana la responsabilità dell’amministrazione Biden sia elevata, e ad essa si è aggiunta quella di una Unione Europea che ha rivelato tutta l’inadeguatezza del modello pseudo-federativo di “moneta unica” di fronte alle grandi questioni internazionali ed al conseguente bisogno di una propria forza politica continentale, che non abbia ancora bisogno, come nel Secondo Dopoguerra, di ricorrere all’aiuto (o al ricatto economico e militare) delle potenze d’Oltreoceano.

Nel frattempo, le sanzioni che avrebbero dovuto convincere la Russia a ritirare le proprie truppe dall’Ucraina non stanno avendo l’effetto sperato, e l’economia russa sta resistendo molto meglio delle attese, mentre in Italia il governo che verrà dovrà fare i conti con i risultati di un sondaggio secondo il quale il 94% degli italiani si oppone all’invio di armi in Ucraina. Ci vuol poco a concludere che nell’attuale crisi finanziaria europea e italiana la responsabilità dell’amministrazione Biden sia elevata, e ad essa si è aggiunta quella di una Unione Europea che ha rivelato tutta l’inadeguatezza del modello pseudo-federativo di “moneta unica” di fronte alle grandi questioni internazionali ed al conseguente bisogno di una propria forza politica continentale, che non abbia ancora bisogno, come nel Secondo Dopoguerra, di ricorrere all’aiuto (o al ricatto economico e militare) delle potenze d’Oltreoceano.

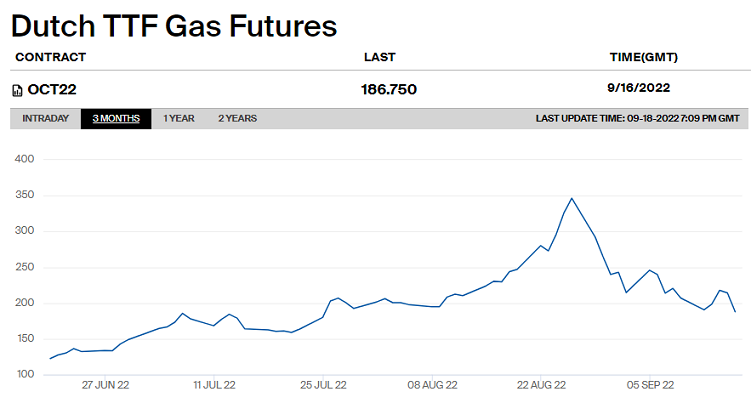

Intendiamoci: quella che si sta combattendo è una guerra per il predominio sulle materie prime per eccellenza – gas e petrolio, ma non solo – e gli effetti li stiamo pagando noi attraverso un aumento a tratti inspiegabile delle bollette energetiche, cresciute in modo troppo elevato rispetto agli eventi che ne avrebbero determinato la crescita. Ed infatti, solo da qualche settimana si è scoperto che l’aumento esponenziale del prezzo del gas non è avvenuto a causa della interruzione dei gasdotti russi, ma per via delle speculazioni sull’indice Title Transfer Facility (TTF), ossia il mercato olandese dove vengono scambiati volumi fisici di gas per l’intero continente europeo.

Il prezzo che si forma al TTF è oggi l’indice a cui tutti i contratti di fornitura sono legati, ma risulta esposto ad alcuni fattori che ne determinano l’estrema inaffidabilità e la facilità con cui può essere manipolato dagli speculatori.

Il prezzo che si forma al TTF è oggi l’indice a cui tutti i contratti di fornitura sono legati, ma risulta esposto ad alcuni fattori che ne determinano l’estrema inaffidabilità e la facilità con cui può essere manipolato dagli speculatori.

Innanzitutto, i volumi scambiati sono troppo sottili rispetto ai volumi di gas consumati in Europa tutti i giorni. Con quantitativi minimi, pertanto, per gli speculatori è possibile influenzare tutti i mercati d’Europa. Inoltre, sul mercato TTF non c’è un sistema di sospensione delle contrattazioni in presenza di alta volatilità, e il prezzo può oscillare anche del 50% in una stessa giornata. Infine, sul TTF l’offerta è limitata ai gasdotti di Norvegia, Russia e Nord Africa, mentre l’Europa, essendo un consumatore netto, può solo comprare. Ciò significa che il meccanismo della domanda e dell’offerta non funziona, perché non esiste offerta addizionale che possa far scendere i prezzi quando diventano troppo alti, e se si elimina il gas russo i prezzi possono salire all’infinito.

Innanzitutto, i volumi scambiati sono troppo sottili rispetto ai volumi di gas consumati in Europa tutti i giorni. Con quantitativi minimi, pertanto, per gli speculatori è possibile influenzare tutti i mercati d’Europa. Inoltre, sul mercato TTF non c’è un sistema di sospensione delle contrattazioni in presenza di alta volatilità, e il prezzo può oscillare anche del 50% in una stessa giornata. Infine, sul TTF l’offerta è limitata ai gasdotti di Norvegia, Russia e Nord Africa, mentre l’Europa, essendo un consumatore netto, può solo comprare. Ciò significa che il meccanismo della domanda e dell’offerta non funziona, perché non esiste offerta addizionale che possa far scendere i prezzi quando diventano troppo alti, e se si elimina il gas russo i prezzi possono salire all’infinito.

Relativamente al petrolio, il livello di dipendenza energetica dell’Europa dai paesi produttori non è seconda a quella del gas, ma mai come in questo caso il prezzo al barile così elevato ha messo d’accordo tutti gli stati che lo producono. Infatti, il costo di estrazione e raffinazione è diverso da un paese all’altro, e varia dai 9 dollari a barile dell’Arabia Saudita ai 23 dollari al barile del petrolio americano prodotto da Scisto (c.d. Shale Oil), per arrivare ai 44 dollari del petrolio inglese.

E’ evidente che, con un prezzo medio che ha superato per lunghi mesi i 100 dollari al barile (al momento oscilla tra 88 e 84 dollari), i produttori di petrolio non hanno un grande interesse a che il prezzo si abbassi, ed è proprio questa diversità di obiettivi a determinare oggi lo scollamento tra le azioni dei governanti americano e europei, intese ad armare l’Ucraina, e l’opinione prevalente dei cittadini americani ed europei che respingono fermamente l’idea del conflitto armato come strumento di risoluzione delle controversie internazionali.

Per gli stessi motivi, sono tanti gli ostacoli che stanno impedendo di trovare un accordo all’introduzione di un price cap (tetto al prezzo) sul gas per contenere gli effetti della speculazione sulle bollette energetiche delle famiglie, poiché ogni paese produttore è guidato, esattamente come per il petrolio, dall’interesse a mantenere prezzi alti di fronte alla necessità di quei paesi che, essendone importatori netti, hanno la necessità di rimpiazzare il gas russo a qualunque prezzo. Infatti, dopo la chiusura del gasdotto russo Nord Stream 1 il primo fornitore dell’UE è diventata la Norvegia, che è un paese Nato ma non è membro dell’Unione Europea. Ebbene, il premier norvegese Jonas Gahr Store ha apertamente dichiarato a Ursula von der  Leyen di non essere convinto che un tetto al prezzo del gas risolverebbe i problemi di approvvigionamento dell’Europa. Non vorremmo essere eccessivamente maliziosi, ma la perplessità del premier norvegese sembra parecchio influenzata dal fatto che nei primi sette mesi dell’anno l’export di gas norvegese sia aumentato del 303% rispetto allo stesso periodo del 2021. Idem per l’Olanda, paese che ospita la famigerata “borsa” del gas, il quale si è detto “incerto” sulla validità del tetto al prezzo. Anche in questo caso, si fa fatica a non attribuire la titubanza del paese (famoso per i coffee shop e per la sua “frugalità politica”) all’aumento dei prezzi del gas, visto che ha miracolosamente raddoppiato il proprio surplus commerciale grazie alle esportazioni di questa preziosa materia prima.

Leyen di non essere convinto che un tetto al prezzo del gas risolverebbe i problemi di approvvigionamento dell’Europa. Non vorremmo essere eccessivamente maliziosi, ma la perplessità del premier norvegese sembra parecchio influenzata dal fatto che nei primi sette mesi dell’anno l’export di gas norvegese sia aumentato del 303% rispetto allo stesso periodo del 2021. Idem per l’Olanda, paese che ospita la famigerata “borsa” del gas, il quale si è detto “incerto” sulla validità del tetto al prezzo. Anche in questo caso, si fa fatica a non attribuire la titubanza del paese (famoso per i coffee shop e per la sua “frugalità politica”) all’aumento dei prezzi del gas, visto che ha miracolosamente raddoppiato il proprio surplus commerciale grazie alle esportazioni di questa preziosa materia prima.

Oltreoceano, anche gli USA stanno guadagnando parecchio da questa situazione internazionale, poiché sono diventati i primi esportatori di GNL, e all’Unione europea è stato destinato il 45% delle esportazioni statunitensi. Emblematiche, in tal senso, le parole di Emma Marcegaglia, che ha detto: “la situazione è tale che gli imprenditori americani pagano oggi l’elettricità sette volte meno di quanto facciano gli italiani. E questo nonostante il fatto che i promotori delle sanzioni siano seduti dall’altra parte dell’oceano. Di fatto le sanzioni sono diventate uno strumento di concorrenza sleale per i produttori italiani”.

Oltreoceano, anche gli USA stanno guadagnando parecchio da questa situazione internazionale, poiché sono diventati i primi esportatori di GNL, e all’Unione europea è stato destinato il 45% delle esportazioni statunitensi. Emblematiche, in tal senso, le parole di Emma Marcegaglia, che ha detto: “la situazione è tale che gli imprenditori americani pagano oggi l’elettricità sette volte meno di quanto facciano gli italiani. E questo nonostante il fatto che i promotori delle sanzioni siano seduti dall’altra parte dell’oceano. Di fatto le sanzioni sono diventate uno strumento di concorrenza sleale per i produttori italiani”.

In definitiva, la storia economica del mondo si è sempre voluta attraverso cicli secolari di produzione di materie prime fondamentali e fasi di conflitto internazionale che nascono dal loro sfruttamento e producono in ogni tempo effetti collaterali per l’economia mondiale. Ciò che stiamo vivendo oggi è, appunto, uno degli effetti collaterali del trinomio perfetto – ma diabolico – petrolio/gas/armi, e i sacrifici a cui pare stiamo ineluttabilmente andando incontro altro non sono che il prezzo economico della guerra scaricato sui cittadini europei, che in questo modo ne diventano effettivi finanziatori. E per far pagare loro questo tributo, è sufficiente inviargli una semplice fattura nella cassetta della posta.

In definitiva, la storia economica del mondo si è sempre voluta attraverso cicli secolari di produzione di materie prime fondamentali e fasi di conflitto internazionale che nascono dal loro sfruttamento e producono in ogni tempo effetti collaterali per l’economia mondiale. Ciò che stiamo vivendo oggi è, appunto, uno degli effetti collaterali del trinomio perfetto – ma diabolico – petrolio/gas/armi, e i sacrifici a cui pare stiamo ineluttabilmente andando incontro altro non sono che il prezzo economico della guerra scaricato sui cittadini europei, che in questo modo ne diventano effettivi finanziatori. E per far pagare loro questo tributo, è sufficiente inviargli una semplice fattura nella cassetta della posta.

“Ci dobbiamo solo adattare”, dicono, “… meglio così che vedere le bombe vere piovere sulle nostre città …”, aggiungono. Gentilmente, lo dicano anche agli ucraini.

Per i sociologi e gli antropologi, improntare la relazione sull’utilizzo sistematico di strumenti pacifici e di mediazione comporta una forzatura non sostenibile per l’individuo, dominato com’è, in chiave istintiva, dalla conflittualità come modalità di azione-reazione, e caratterizzato com’è da una scarsa propensione ad accettare l’affievolimento delle proprie prerogative individuali (non solo economiche) a vantaggio del c.d. bene comune. Si potrebbe parlare, pertanto, di un “istinto all’individualità” che, insieme all’istinto di conservazione, dà del filo da torcere ad un altro istinto fondamentale – quello di aggregazione sociale, sorto circa 1,9 milioni di anni fa – e guida i rapporti con gli altri prevalendo sulla

Per i sociologi e gli antropologi, improntare la relazione sull’utilizzo sistematico di strumenti pacifici e di mediazione comporta una forzatura non sostenibile per l’individuo, dominato com’è, in chiave istintiva, dalla conflittualità come modalità di azione-reazione, e caratterizzato com’è da una scarsa propensione ad accettare l’affievolimento delle proprie prerogative individuali (non solo economiche) a vantaggio del c.d. bene comune. Si potrebbe parlare, pertanto, di un “istinto all’individualità” che, insieme all’istinto di conservazione, dà del filo da torcere ad un altro istinto fondamentale – quello di aggregazione sociale, sorto circa 1,9 milioni di anni fa – e guida i rapporti con gli altri prevalendo sulla  “tendenza al bene comune”, la quale è un prodotto della società umana antropologicamente ancora troppo giovane per essere innalzato al rango di “istinto”. Il c.d. interesse collettivo, quindi, altro non è che un insieme di azioni “non istintive”, che trovano fondamento nell’esperienza contemporanea dei nostri antenati, capaci di scoprire la “convenienza” di accettare le regole imposte dal vivere in comunità, che gradualmente si sviluppavano e si trasformavano in sistemi più complessi, governati da regole sempre più complesse. Grazie a queste, l’istinto all’individualità viene in qualche modo affievolito, ma continua a dominare le azioni dell’uomo ogni qual volta l’istinto prevale sul ragionamento, come nella guerra.

“tendenza al bene comune”, la quale è un prodotto della società umana antropologicamente ancora troppo giovane per essere innalzato al rango di “istinto”. Il c.d. interesse collettivo, quindi, altro non è che un insieme di azioni “non istintive”, che trovano fondamento nell’esperienza contemporanea dei nostri antenati, capaci di scoprire la “convenienza” di accettare le regole imposte dal vivere in comunità, che gradualmente si sviluppavano e si trasformavano in sistemi più complessi, governati da regole sempre più complesse. Grazie a queste, l’istinto all’individualità viene in qualche modo affievolito, ma continua a dominare le azioni dell’uomo ogni qual volta l’istinto prevale sul ragionamento, come nella guerra. Fortunatamente, oggi conosciamo chi ha scatenato il conflitto armato in Ucraina, e per quanto la decisione di invaderla sia stata pianificata, preavvisata a livello diplomatico e poi minacciata apertamente, essa rimane comunque una scelta dominata dall’istinto di un individuo. Infatti, sfrondando la questione da tutte le schermature concettuali della dialettica internazionale, e traducendo tutto in chiave sociologica-antropologica, si tratta comunque del trionfo della conflittualità come metodo di risoluzione di un problema, a tutela di inconfessabili interessi privati che prevalgono sulla tendenza al bene comune. E così, tra paese aggressore e paesi difensori dell’aggredito – che erano già pronti da mesi all’invio di armi e denaro – qualche decina di persone nei ruoli apicali dell’economia e della politica internazionale oggi decide sul benessere di circa otto miliardi di individui.

Fortunatamente, oggi conosciamo chi ha scatenato il conflitto armato in Ucraina, e per quanto la decisione di invaderla sia stata pianificata, preavvisata a livello diplomatico e poi minacciata apertamente, essa rimane comunque una scelta dominata dall’istinto di un individuo. Infatti, sfrondando la questione da tutte le schermature concettuali della dialettica internazionale, e traducendo tutto in chiave sociologica-antropologica, si tratta comunque del trionfo della conflittualità come metodo di risoluzione di un problema, a tutela di inconfessabili interessi privati che prevalgono sulla tendenza al bene comune. E così, tra paese aggressore e paesi difensori dell’aggredito – che erano già pronti da mesi all’invio di armi e denaro – qualche decina di persone nei ruoli apicali dell’economia e della politica internazionale oggi decide sul benessere di circa otto miliardi di individui. Sebbene se ne parli poco sui media, il conflitto armato non vede confrontarsi solo tra Ucraina e Russia, ma la NATO (guidata dagli Stati Uniti) e il presidente Putin, padrone della finta democrazia Russa da circa un ventennio; e se il massiccio invio di armi leggere e pesanti dai paesi NATO all’esercito di Zelensky, effettuato alla luce del sole, non ha ancora generato l’allargamento degli scenari di guerra al di fuori del territorio ucraino, è solo perché non è stata ancora lanciata una sola bomba all’interno di quello russo. Ove ciò accadesse, anche per errore, si passerebbe immediatamente dall’aiutare l’Ucraina a difendersi da sola dall’aggressore – cosa che non permette formalmente di definire quella della NATO come una “partecipazione diretta” al conflitto – all’aiuto ad offendere la sovranità della Russia, che a quel punto si sentirebbe in diritto di reagire con forza, magari invadendo, per esempio, Moldavia e Romania, e scatenando di fatto il terzo conflitto mondiale.

Sebbene se ne parli poco sui media, il conflitto armato non vede confrontarsi solo tra Ucraina e Russia, ma la NATO (guidata dagli Stati Uniti) e il presidente Putin, padrone della finta democrazia Russa da circa un ventennio; e se il massiccio invio di armi leggere e pesanti dai paesi NATO all’esercito di Zelensky, effettuato alla luce del sole, non ha ancora generato l’allargamento degli scenari di guerra al di fuori del territorio ucraino, è solo perché non è stata ancora lanciata una sola bomba all’interno di quello russo. Ove ciò accadesse, anche per errore, si passerebbe immediatamente dall’aiutare l’Ucraina a difendersi da sola dall’aggressore – cosa che non permette formalmente di definire quella della NATO come una “partecipazione diretta” al conflitto – all’aiuto ad offendere la sovranità della Russia, che a quel punto si sentirebbe in diritto di reagire con forza, magari invadendo, per esempio, Moldavia e Romania, e scatenando di fatto il terzo conflitto mondiale. Quello appena delineato è uno scenario tutt’altro che fantasioso, poichè ci troviamo davvero nella fase immediatamente precedente a quella della escalation. Tuttavia, difficilmente un tale scenario si potrà verificare, e non certo per un improvviso riverbero delle coscienze civili, ma perché la guerra totale determinerebbe l’impossibilità di tutelare proprio quegli inconfessabili interessi economici privati – il patrimonio personale di Putin, la vendita di armi dagli USA e dall’Europa, il mantenimento dell’attuale livello del prezzo del gas e del petrolio, solo a titolo di esempio – di tutti gli attori del conflitto, aggressori e difensori, poiché un lungo e logorante confronto bellico costa moltissimo, e rischia di annullare gli enormi profitti già conseguiti. E così, le potenze in guerra si trovano in una fase di stallo, da cui è difficile uscire senza usare la diplomazia internazionale per garantire la conservazione di quegli interessi, sotto l’egida di nuovi equilibri territoriali.

Quello appena delineato è uno scenario tutt’altro che fantasioso, poichè ci troviamo davvero nella fase immediatamente precedente a quella della escalation. Tuttavia, difficilmente un tale scenario si potrà verificare, e non certo per un improvviso riverbero delle coscienze civili, ma perché la guerra totale determinerebbe l’impossibilità di tutelare proprio quegli inconfessabili interessi economici privati – il patrimonio personale di Putin, la vendita di armi dagli USA e dall’Europa, il mantenimento dell’attuale livello del prezzo del gas e del petrolio, solo a titolo di esempio – di tutti gli attori del conflitto, aggressori e difensori, poiché un lungo e logorante confronto bellico costa moltissimo, e rischia di annullare gli enormi profitti già conseguiti. E così, le potenze in guerra si trovano in una fase di stallo, da cui è difficile uscire senza usare la diplomazia internazionale per garantire la conservazione di quegli interessi, sotto l’egida di nuovi equilibri territoriali. Così è sempre stato, da quando l’uomo ha inventato le armi. Chi ha studiato la Storia Moderna sa bene che l’uso organizzato delle armi è sempre stato il modo in cui il mondo dominato dai regimi autoritari e centralizzati ha preteso di risolvere le controversie tra gli stati. Con l’avvento delle democrazie, e soprattutto grazie al benessere generale permesso dal progresso industriale e tecnologico, l’umanità ha scoperto che in tempo di pace si può prosperare in tanti, senza il pericolo di dover affrontare lunghe e inutili guerre. Lo ha imparato l’Europa, che durante gli ultimi otto decenni di pace si è del tutto disabituata alla stessa idea del conflitto armato, avendo continuato a prosperare – con i dovuti distinguo – in modo pacifico. Non così Gli Stati Uniti e la Russia, che non hanno mai perso l’abitudine all’uso delle armi – dentro fuori del proprio territorio – e questo fa paura agli europei.

Così è sempre stato, da quando l’uomo ha inventato le armi. Chi ha studiato la Storia Moderna sa bene che l’uso organizzato delle armi è sempre stato il modo in cui il mondo dominato dai regimi autoritari e centralizzati ha preteso di risolvere le controversie tra gli stati. Con l’avvento delle democrazie, e soprattutto grazie al benessere generale permesso dal progresso industriale e tecnologico, l’umanità ha scoperto che in tempo di pace si può prosperare in tanti, senza il pericolo di dover affrontare lunghe e inutili guerre. Lo ha imparato l’Europa, che durante gli ultimi otto decenni di pace si è del tutto disabituata alla stessa idea del conflitto armato, avendo continuato a prosperare – con i dovuti distinguo – in modo pacifico. Non così Gli Stati Uniti e la Russia, che non hanno mai perso l’abitudine all’uso delle armi – dentro fuori del proprio territorio – e questo fa paura agli europei. Ma siamo sicuri di poter addossare tutte le colpe ai “cattivi” Stati Uniti e Russia, e alleggerire l’Europa di qualunque responsabilità? Paradossalmente, la nascita dell’Unione monetaria europea ha affievolito (e di molto) i modelli democratici venuti fuori nel secondo Dopoguerra, creando un modello “semi-autoritario” di Europa, plasmato ad immagine e somiglianza di alcuni paesi e a discapito di altri. Una simile architettura, così ostinatamente priva di equilibrio, ha già determinato il progressivo accentramento della ricchezza nelle mani di un numero esiguo di persone in rapporto alla popolazione, nonché l’impoverimento della classe media, tradizionale ossatura di ogni vera democrazia. Ebbene, se guardiamo ai decenni trascorsi dopo il 1945, ci accorgiamo che il lungo periodo di pace che ne è seguito ha eretto le sue fondamenta nella iniziale ridistribuzione del reddito a beneficio della classe media, avvenuta fino a tutti gli anni ’80. Pertanto, il legame tra guerra e cattiva distribuzione del reddito – o se vogliamo il legame tra pace e maggiore equità nella redistribuzione dei redditi – conferma la sua validità anche oggi. La stessa Russia è un paese dove pochissimi ultra-ricchi, tutti alla corte del re Putin, dominano una società fondamentalmente povera, dove la classe media è molto sottile.

Ma siamo sicuri di poter addossare tutte le colpe ai “cattivi” Stati Uniti e Russia, e alleggerire l’Europa di qualunque responsabilità? Paradossalmente, la nascita dell’Unione monetaria europea ha affievolito (e di molto) i modelli democratici venuti fuori nel secondo Dopoguerra, creando un modello “semi-autoritario” di Europa, plasmato ad immagine e somiglianza di alcuni paesi e a discapito di altri. Una simile architettura, così ostinatamente priva di equilibrio, ha già determinato il progressivo accentramento della ricchezza nelle mani di un numero esiguo di persone in rapporto alla popolazione, nonché l’impoverimento della classe media, tradizionale ossatura di ogni vera democrazia. Ebbene, se guardiamo ai decenni trascorsi dopo il 1945, ci accorgiamo che il lungo periodo di pace che ne è seguito ha eretto le sue fondamenta nella iniziale ridistribuzione del reddito a beneficio della classe media, avvenuta fino a tutti gli anni ’80. Pertanto, il legame tra guerra e cattiva distribuzione del reddito – o se vogliamo il legame tra pace e maggiore equità nella redistribuzione dei redditi – conferma la sua validità anche oggi. La stessa Russia è un paese dove pochissimi ultra-ricchi, tutti alla corte del re Putin, dominano una società fondamentalmente povera, dove la classe media è molto sottile. In sintesi, la guerra in corso, ufficialmente ancora ristretta a livello locale, ci rivela in tutta la sua chiarezza che ci si sta pericolosamente avvicinando alla stessa situazione internazionale che ha generato il primo e il secondo conflitto mondiale: classe media inesistente o ridotta ai minimi termini, ricchezza concentrata nelle mani di una minima percentuale della popolazione, classe politica alla ricerca di privilegi e completamente scollata dalle istanze della popolazione, inflazione elevata e tendente all’aumento, con l’aggiunta del fenomeno moderno – del tutto conseguenziale – della scarsa partecipazione al voto. Non ci sono più i monarchi assoluti e i dittatori in uniforme militare, ma in compenso il costo della guerra continua a pagarlo la popolazione, esattamente come nella prima e seconda guerra mondiale. Le bollette energetiche quintuplicate e l’inflazione al 10% hanno sostituito, in quanto a finanziamento del conflitto, la donazione allo stato delle fedi nunziali e le obbligazioni di guerra.

In sintesi, la guerra in corso, ufficialmente ancora ristretta a livello locale, ci rivela in tutta la sua chiarezza che ci si sta pericolosamente avvicinando alla stessa situazione internazionale che ha generato il primo e il secondo conflitto mondiale: classe media inesistente o ridotta ai minimi termini, ricchezza concentrata nelle mani di una minima percentuale della popolazione, classe politica alla ricerca di privilegi e completamente scollata dalle istanze della popolazione, inflazione elevata e tendente all’aumento, con l’aggiunta del fenomeno moderno – del tutto conseguenziale – della scarsa partecipazione al voto. Non ci sono più i monarchi assoluti e i dittatori in uniforme militare, ma in compenso il costo della guerra continua a pagarlo la popolazione, esattamente come nella prima e seconda guerra mondiale. Le bollette energetiche quintuplicate e l’inflazione al 10% hanno sostituito, in quanto a finanziamento del conflitto, la donazione allo stato delle fedi nunziali e le obbligazioni di guerra.

Nel frattempo, mentre all’ONU si continua a perdere tempo ed a creare fulgide carriere politiche, gli Stati Uniti consolidano la loro leadership mondiale di esportatori di armi, raddoppiando la distanza con la Russia, che oggi risale al secondo posto per via delle richieste provenienti dai clienti del Medio Oriente. L’Italia, nel 2019, è nella top 10, al nono posto, ma con quote di mercato in calo.

Nel frattempo, mentre all’ONU si continua a perdere tempo ed a creare fulgide carriere politiche, gli Stati Uniti consolidano la loro leadership mondiale di esportatori di armi, raddoppiando la distanza con la Russia, che oggi risale al secondo posto per via delle richieste provenienti dai clienti del Medio Oriente. L’Italia, nel 2019, è nella top 10, al nono posto, ma con quote di mercato in calo. Gli Stati Uniti hanno una quota di mercato del 36% (dal 30% del precedente quinquiennio), mentre la Russia è scesa al 21%, contro il 27% del quinquennio antecedente. Ciò spiegherebbe la rabbiosa reazione di Trump contro la Turchia nel 2018, colpevole di voler acquistare aerei da guerra proprio dalla Russia.

Gli Stati Uniti hanno una quota di mercato del 36% (dal 30% del precedente quinquiennio), mentre la Russia è scesa al 21%, contro il 27% del quinquennio antecedente. Ciò spiegherebbe la rabbiosa reazione di Trump contro la Turchia nel 2018, colpevole di voler acquistare aerei da guerra proprio dalla Russia. Pertanto, risolvere il rebus se siano nate prima le armi e poi le guerre, o viceversa, è perfettamente inutile: si tratta delle facce di una stessa moneta, e non ci sarà soluzione finchè nessuno si farà carico di decisioni coraggiose e molto costose in termini di risorse finanziarie. Infatti, riconvertire l’industria mondiale delle armi sarebbe, per gli azionisti, una disfatta economica che getterebbe sul lastrico milioni di addetti. Senza contare i profitti che verrebbero a mancare ai grandi azionisti. Ed è chiaro che tutto questo, senza un intervento delle finanze pubbliche (o mondiali, si pensi al FMI) a compensazione delle perdite e in aiuto ai posti di lavoro, non potrebbe mai accadere così su due piedi.

Pertanto, risolvere il rebus se siano nate prima le armi e poi le guerre, o viceversa, è perfettamente inutile: si tratta delle facce di una stessa moneta, e non ci sarà soluzione finchè nessuno si farà carico di decisioni coraggiose e molto costose in termini di risorse finanziarie. Infatti, riconvertire l’industria mondiale delle armi sarebbe, per gli azionisti, una disfatta economica che getterebbe sul lastrico milioni di addetti. Senza contare i profitti che verrebbero a mancare ai grandi azionisti. Ed è chiaro che tutto questo, senza un intervento delle finanze pubbliche (o mondiali, si pensi al FMI) a compensazione delle perdite e in aiuto ai posti di lavoro, non potrebbe mai accadere così su due piedi. Nessuno, poi, ha mai proposto fino ad ora di utilizzare uno strumento molto persuasivo, in termini di regolamenti di mercato azionario e obbligazionario, e cioè quello di vietare alle aziende produttrici di armi (anche in modo parziale, rispetto alle produzioni diversificate di altri rami d’azienda del gruppo) la quotazione in borsa e la quotazione delle proprie obbligazioni sul mercato. Per quelle già quotate, le si dovrebbe costringere ad un delisting forzato.

Nessuno, poi, ha mai proposto fino ad ora di utilizzare uno strumento molto persuasivo, in termini di regolamenti di mercato azionario e obbligazionario, e cioè quello di vietare alle aziende produttrici di armi (anche in modo parziale, rispetto alle produzioni diversificate di altri rami d’azienda del gruppo) la quotazione in borsa e la quotazione delle proprie obbligazioni sul mercato. Per quelle già quotate, le si dovrebbe costringere ad un delisting forzato. 8) Finmeccanica. Il gruppo italiano travolto dallo scandalo delle tangenti, vende armi per il 60% del fatturato totale.

8) Finmeccanica. Il gruppo italiano travolto dallo scandalo delle tangenti, vende armi per il 60% del fatturato totale.