Ridurre i tassi troppo presto per salvare le bolle speculative può innescare un pericoloso ritorno di una inflazione stavolta strutturale. L’Oro rimane l’unica asset class affidabile.

Di Maurizio Novelli, gestore del fondo Lemanik Global Strategy

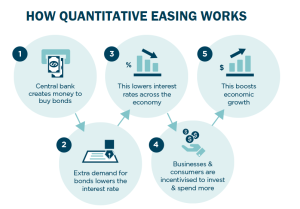

I mercati finanziari hanno iniziato a scontare un ribasso dei tassi d’interesse, ma ci sono tre fattori importanti che impediranno significative riduzioni, salvo una eventuale crisi economico-finanziaria innescata dal colossale debito speculativo emesso durante il Quantitative Easing.

Il primo fattore è che la traiettoria del debito pubblico USA è, allo stato attuale, difficile da fermare. I motivi principali sono dovuti al fatto che i sussidi sui redditi medio bassi non possono essere rimossi senza provocare un’ondata di default sul credito al consumo (Carte di Credito, Prestiti Auto, Student Loans e Mutui) che è pari a 17,3 trilioni di dollari, ossia il 72% del PIL. Attualmente il governo federale eroga sussidi settimanali compresi tra i 400 e gli 800 dollari per nucleo famigliare con redditi sotto i 40.000 dollari lordi all’anno. Il 30% delle famiglie americane riceve tale assistenza per poter pagare Medicare, bollette energetiche, affitti e spese correnti o per pagare semplicemente i debiti in essere. Circa il 30% delle famiglie americane è nella categoria Subprime e quindi il 30% di 17,3 Trilioni di debito, (5,2 Tr) è debito Subprime (pari al 20% del PIL).

Il primo fattore è che la traiettoria del debito pubblico USA è, allo stato attuale, difficile da fermare. I motivi principali sono dovuti al fatto che i sussidi sui redditi medio bassi non possono essere rimossi senza provocare un’ondata di default sul credito al consumo (Carte di Credito, Prestiti Auto, Student Loans e Mutui) che è pari a 17,3 trilioni di dollari, ossia il 72% del PIL. Attualmente il governo federale eroga sussidi settimanali compresi tra i 400 e gli 800 dollari per nucleo famigliare con redditi sotto i 40.000 dollari lordi all’anno. Il 30% delle famiglie americane riceve tale assistenza per poter pagare Medicare, bollette energetiche, affitti e spese correnti o per pagare semplicemente i debiti in essere. Circa il 30% delle famiglie americane è nella categoria Subprime e quindi il 30% di 17,3 Trilioni di debito, (5,2 Tr) è debito Subprime (pari al 20% del PIL).

Il secondo motivo è che lo stock di titoli pubblici da emettere mensilmente è così ingente che per sottoscriverli deve rimanere un “incentivo” di remunerazione tale che impedirà di fatto una significativa riduzione dei rendimenti, specialmente se la FED vuole proseguire, come dice, con il Quantitative Tightening. Il terzo problema è che lo stimolo fiscale costantemente in essere è finalizzato a sostenere la domanda e quindi è sempre reflazionistico. Implementare una riduzione dei tassi con una politica fiscale reflazionistica in corso non depone certo a favore di una discesa dell’inflazione e potrebbe  innescare un ulteriore sell off sui bond, provocando quindi un rialzo dei tassi anziché una sua discesa, con tutte le conseguenze del caso. Quindi, le dichiarazioni della FED sono una ulteriore conferma che non esiste una visione strategica dei problemi in cui si è infilato il sistema dopo 14 anni di incompetenti politiche monetarie “populiste”, prevalentemente mirate a sostenere la speculazione finanziaria. Mentre si festeggia il “Cavaliere Bianco” che arriva in soccorso alle bolle speculative, non si tiene conto in nessun modo di quali problemi possono arrivare da queste decisioni, ma credo che il mercato dei Treasuries inizierà presto a soppesare le intenzioni della FED.

innescare un ulteriore sell off sui bond, provocando quindi un rialzo dei tassi anziché una sua discesa, con tutte le conseguenze del caso. Quindi, le dichiarazioni della FED sono una ulteriore conferma che non esiste una visione strategica dei problemi in cui si è infilato il sistema dopo 14 anni di incompetenti politiche monetarie “populiste”, prevalentemente mirate a sostenere la speculazione finanziaria. Mentre si festeggia il “Cavaliere Bianco” che arriva in soccorso alle bolle speculative, non si tiene conto in nessun modo di quali problemi possono arrivare da queste decisioni, ma credo che il mercato dei Treasuries inizierà presto a soppesare le intenzioni della FED.

Poiché tutte le scelte degli attuali policy makers sono condizionate dalle bolle speculative che hanno creato, non c’è alcun dubbio che il prossimo policy mistake sarà quello di cercare di salvare le bolle speculative innescando un pericoloso ritorno dell’inflazione, che a quel punto però potrebbe diventare strutturale. Anche i costi indotti dalla transizione energetica puntano purtroppo in quella direzione. Per evitare il rischio di un rigurgito inflazionistico, l’unica decisione sensata sarebbe quella di mantenere i tassi dove sono, attendere un aumento della disoccupazione e un deciso rallentamento dell’economia e procedere poi ad un allentamento monetario. Ma la decisione “sensata” si scontra con il fatto che i default nell’economia stanno iniziando a salire decisamente (nonostante i sussidi governativi), lo Shadow Banking System è letteralmente piegato dai crediti speculativi inesigibili e il 2024 è un anno elettorale.

Poiché tutte le scelte degli attuali policy makers sono condizionate dalle bolle speculative che hanno creato, non c’è alcun dubbio che il prossimo policy mistake sarà quello di cercare di salvare le bolle speculative innescando un pericoloso ritorno dell’inflazione, che a quel punto però potrebbe diventare strutturale. Anche i costi indotti dalla transizione energetica puntano purtroppo in quella direzione. Per evitare il rischio di un rigurgito inflazionistico, l’unica decisione sensata sarebbe quella di mantenere i tassi dove sono, attendere un aumento della disoccupazione e un deciso rallentamento dell’economia e procedere poi ad un allentamento monetario. Ma la decisione “sensata” si scontra con il fatto che i default nell’economia stanno iniziando a salire decisamente (nonostante i sussidi governativi), lo Shadow Banking System è letteralmente piegato dai crediti speculativi inesigibili e il 2024 è un anno elettorale.

Fine dell’indipendenza delle banche centrali. Tutto questo non è a conferma “dell’indipendenza” della Banca Centrale. Le Banche Centrali hanno perso la loro indipendenza dopo la crisi del 2008 e il controllo dei rischi finanziari è completamente saltato, dato che le politiche monetarie implementate hanno innescato un ondata di speculazione finanziaria difficile da domare. Il sentiero per evitare una crisi si fa dunque sempre più stretto e i problemi strutturali sempre più evidenti. Da una parte un debito pubblico crescente generato da sussidi a una rilevante parte della popolazione che vota per Biden, dall’altra parte bolle speculative che devono essere sostenute a ogni costo, con default e fallimenti in salita verticale, economia che dipende solo dalla spesa pubblica, banche in difficoltà che devono essere salvate, credito in contrazione e contesto geopolitico poco favorevole alla crescita economica globale.

Fine dell’indipendenza delle banche centrali. Tutto questo non è a conferma “dell’indipendenza” della Banca Centrale. Le Banche Centrali hanno perso la loro indipendenza dopo la crisi del 2008 e il controllo dei rischi finanziari è completamente saltato, dato che le politiche monetarie implementate hanno innescato un ondata di speculazione finanziaria difficile da domare. Il sentiero per evitare una crisi si fa dunque sempre più stretto e i problemi strutturali sempre più evidenti. Da una parte un debito pubblico crescente generato da sussidi a una rilevante parte della popolazione che vota per Biden, dall’altra parte bolle speculative che devono essere sostenute a ogni costo, con default e fallimenti in salita verticale, economia che dipende solo dalla spesa pubblica, banche in difficoltà che devono essere salvate, credito in contrazione e contesto geopolitico poco favorevole alla crescita economica globale.

I motivi per essere molto bullish su questo modello economico-finanziario li lasciamo ai “Passive Investors” che, senza offesa, basano le strategie d’investimento solo sul salvataggio a oltranza del sistema con i soldi pubblici. Per entrare maggiormente nel dettaglio, si tenga conto anche che nel terzo trimestre il PIL USA ha fatto registrare un + 5% su base annua, pari a 588 miliardi di dollari nominali così composti: 566 mld di contributo proveniente dal deficit spending e 22 mld dal settore privato. In sintesi, lo stimolo fiscale ha prodotto il 96% della crescita, mentre il settore privato è già a crescita zero. Analizzando il dato in dettaglio, non sembra poi così positivo.

I motivi per essere molto bullish su questo modello economico-finanziario li lasciamo ai “Passive Investors” che, senza offesa, basano le strategie d’investimento solo sul salvataggio a oltranza del sistema con i soldi pubblici. Per entrare maggiormente nel dettaglio, si tenga conto anche che nel terzo trimestre il PIL USA ha fatto registrare un + 5% su base annua, pari a 588 miliardi di dollari nominali così composti: 566 mld di contributo proveniente dal deficit spending e 22 mld dal settore privato. In sintesi, lo stimolo fiscale ha prodotto il 96% della crescita, mentre il settore privato è già a crescita zero. Analizzando il dato in dettaglio, non sembra poi così positivo.

Nel frattempo i cinesi non sembrano avere tutta questa fretta per introdurre lo stimolo fiscale che le banche d’investimento americane invocano tutti i giorni. Forse pensano che tale stimolo potrebbe essere spazzato via da un rischio di crisi negli Stati Uniti e preferiscono tenere da parte gli stimoli per intervenire in caso di problemi che possono arrivare ora dall’emisfero occidentale. D’altronde l’Europa è già in recessione, il Giappone cresce di 1,2% dopo stimoli fiscali e monetari stellari, e l’America, se vuole galleggiare, deve far esplodere il debito pubblico, dato che quello privato già scricchiola sotto i colpi dei default.

Nel frattempo i cinesi non sembrano avere tutta questa fretta per introdurre lo stimolo fiscale che le banche d’investimento americane invocano tutti i giorni. Forse pensano che tale stimolo potrebbe essere spazzato via da un rischio di crisi negli Stati Uniti e preferiscono tenere da parte gli stimoli per intervenire in caso di problemi che possono arrivare ora dall’emisfero occidentale. D’altronde l’Europa è già in recessione, il Giappone cresce di 1,2% dopo stimoli fiscali e monetari stellari, e l’America, se vuole galleggiare, deve far esplodere il debito pubblico, dato che quello privato già scricchiola sotto i colpi dei default.

A proposito di default, occorre tenere presente che le statistiche sui fallimenti che vediamo ora si riferiscono ad almeno 6/9 mesi prima, dato che le procedure legali che dichiarano lo stato di insolvenza non sono così rapide e immediate. La stessa cosa è accaduta nel 2008, dove i livelli di insolvenza del sistema hanno toccato il picco due anni dopo la crisi, anche se, di fatto, si riferivano a situazioni di fallimento già evidenti nei due anni precedenti. Quindi, mentre oggi stiamo guardando a tali statistiche con qualche preoccupazione, occorre considerare che non sappiamo esattamente dove si trovano ora tali percentuali, dato che i meccanismi con i quali un credito si trasforma da semplice “partita incagliata” a sofferenza e poi insolvenza è particolarmente lungo. È però evidente che in un contesto di crescita del 5% sul terzo trimestre 2023, risulta alquanto strano che ci sia in corso invece una tale dinamica da crisi economica ormai evidente.

A proposito di default, occorre tenere presente che le statistiche sui fallimenti che vediamo ora si riferiscono ad almeno 6/9 mesi prima, dato che le procedure legali che dichiarano lo stato di insolvenza non sono così rapide e immediate. La stessa cosa è accaduta nel 2008, dove i livelli di insolvenza del sistema hanno toccato il picco due anni dopo la crisi, anche se, di fatto, si riferivano a situazioni di fallimento già evidenti nei due anni precedenti. Quindi, mentre oggi stiamo guardando a tali statistiche con qualche preoccupazione, occorre considerare che non sappiamo esattamente dove si trovano ora tali percentuali, dato che i meccanismi con i quali un credito si trasforma da semplice “partita incagliata” a sofferenza e poi insolvenza è particolarmente lungo. È però evidente che in un contesto di crescita del 5% sul terzo trimestre 2023, risulta alquanto strano che ci sia in corso invece una tale dinamica da crisi economica ormai evidente.

Come sta il sistema finanziario Usa? Per dare una fotografia più completa possibile di come è effettivamente messo il sistema finanziario americano dopo 14 anni di Quantitave Easing, occorre tenere conto che il totale del debito speculativo nel sistema è oggi pari a 12,6 Trilioni di USD su un PIL di 24 Trilioni, e cioè il 52% del PIL. Invece, nel 2007 il debito speculativo presente nel sistema era pari a 4,675 Tr di USD su un PIL di 15 Trilioni, ossia il 31% del PIL. Non è noto quanto di questo debito speculativo sia già ora insolvente, ma appare abbastanza evidente che il sistema è letteralmente saltato e opera, per ora, in modalità “sopravvivenza”. Purtroppo non siamo messi così bene

Come sta il sistema finanziario Usa? Per dare una fotografia più completa possibile di come è effettivamente messo il sistema finanziario americano dopo 14 anni di Quantitave Easing, occorre tenere conto che il totale del debito speculativo nel sistema è oggi pari a 12,6 Trilioni di USD su un PIL di 24 Trilioni, e cioè il 52% del PIL. Invece, nel 2007 il debito speculativo presente nel sistema era pari a 4,675 Tr di USD su un PIL di 15 Trilioni, ossia il 31% del PIL. Non è noto quanto di questo debito speculativo sia già ora insolvente, ma appare abbastanza evidente che il sistema è letteralmente saltato e opera, per ora, in modalità “sopravvivenza”. Purtroppo non siamo messi così bene  per affrontare un rallentamento dell’economia, o peggio una recessione, e quindi ora, dopo il rialzo dei tassi che ha messo in crisi tutto questo credito speculativo emesso in anni di tassi a zero, si cerca di prefigurare una discesa dei tassi. Ma se non vuoi affrontare una recessione e una “pulizia” del sistema dai problemi che hai creato durante l’era del Quantitative Easing, sei obbligato a rincorrere un ulteriore stimolo monetario mentre sei ancora in piena occupazione, con l’economia che non ha iniziato ancora la fase di deleverage, ma anzi, insiste sugli stimoli fiscali per sostenere una crescita non sostenibile.

per affrontare un rallentamento dell’economia, o peggio una recessione, e quindi ora, dopo il rialzo dei tassi che ha messo in crisi tutto questo credito speculativo emesso in anni di tassi a zero, si cerca di prefigurare una discesa dei tassi. Ma se non vuoi affrontare una recessione e una “pulizia” del sistema dai problemi che hai creato durante l’era del Quantitative Easing, sei obbligato a rincorrere un ulteriore stimolo monetario mentre sei ancora in piena occupazione, con l’economia che non ha iniziato ancora la fase di deleverage, ma anzi, insiste sugli stimoli fiscali per sostenere una crescita non sostenibile.

Ricordo che attualmente, per ottenere un dollaro di PIL bisogna creare cinque dollari di nuovo debito. Questa scelta può procurare comunque problemi alla discesa dell’inflazione, destabilizzare il mercato dei bond e innescare una ulteriore impennata dei tassi a lunga scadenza. A tutti questi problemi si aggiunge la necessità di difendere il dollaro come divisa di riserva. Le decisioni di fare nuovo debito e contestualmente far scendere i tassi non sembrano far ben sperare per la tenuta della divisa USA e dei Treasuries.

Maurizio Novelli (Lemanik)

Davanti a problemi sempre meno gestibili, l’America ha giocato le carte dell’instabilità geopolitica globale, innescando una crisi con la Russia che ha messo in ginocchio l’economia UE, ha aperto una guerra commerciale con la Cina che ha portato ad un deflusso di capitali occidentali dalla Cina, ha beneficiato di una BOJ orientata a svalutare lo Yen. Per difendere il dollaro abbiamo bisogno di pericolosa instabilità geopolitica costante e che tutto il resto del mondo sia in una crisi perenne. Pertanto, ci sono molteplici ragioni per assumere una posizione d’investimento ultra difensiva, nonostante le dichiarazioni dei policy makers che il sistema è solido e che l’economia è forte. I numeri purtroppo non confermano questa narrazione, e forse per questo motivo l’Oro rimane attualmente l’unica asset class sulla quale fare affidamento. Per quanto riguarda equity e bond, infatti, le tendenze non sembrano così solide come si tende invece a far credere.

Si continua quindi a guardare il rischio di sistema attraverso quello che si vede sul mercato dei corporate bonds, sui livelli dell’indice di borsa e sui bilanci delle banche. Tutto secondo il copione che ci ha portato alla crisi del 2008 e prima ancora a quella del 2001. Tutte crisi innescate da eventi di credito che si sono manifestati nei segmenti delle cartolarizzazioni gestite dallo Shadow Banking System e che solo con ampio ritardo si sono poi propagate all’intero sistema economico e finanziario. Lo Shadow Banking System non è regolamentato, non è sottoposto a vigilanza e non è monitorato dalla banca centrale, ma costituisce la struttura portante del sistema finanziario Usa e di tutto il “toxic debt” di sistema. La sua dimensione è ormai sistemica da oltre vent’anni e il suo impatto sull’economia reale sempre più rilevante ma sistematicamente ignorato.

Si continua quindi a guardare il rischio di sistema attraverso quello che si vede sul mercato dei corporate bonds, sui livelli dell’indice di borsa e sui bilanci delle banche. Tutto secondo il copione che ci ha portato alla crisi del 2008 e prima ancora a quella del 2001. Tutte crisi innescate da eventi di credito che si sono manifestati nei segmenti delle cartolarizzazioni gestite dallo Shadow Banking System e che solo con ampio ritardo si sono poi propagate all’intero sistema economico e finanziario. Lo Shadow Banking System non è regolamentato, non è sottoposto a vigilanza e non è monitorato dalla banca centrale, ma costituisce la struttura portante del sistema finanziario Usa e di tutto il “toxic debt” di sistema. La sua dimensione è ormai sistemica da oltre vent’anni e il suo impatto sull’economia reale sempre più rilevante ma sistematicamente ignorato. Gli indici di mercato dei Leverage Loans sono un eclatante esempio di come si possa far vedere cose diverse da quelle che in realtà accadono in un mercato totalmente opaco. Tali indici sono costruiti sulle tranches dei più importanti loans in circolazione che, in pratica, sono il benchmark del mercato. Da inizio anno tale indice evidenzia una performance positiva del 5%, ma nel frattempo il mercato dei Leverage Loans è decisamente sotto pressione a causa di eventi di credito, ristrutturazioni di debito e defaults. Come è possibile quindi che l’indice del mercato sia positivo? Molto semplice, la modalità con la quale si può far segnare un risultato positivo a un

Gli indici di mercato dei Leverage Loans sono un eclatante esempio di come si possa far vedere cose diverse da quelle che in realtà accadono in un mercato totalmente opaco. Tali indici sono costruiti sulle tranches dei più importanti loans in circolazione che, in pratica, sono il benchmark del mercato. Da inizio anno tale indice evidenzia una performance positiva del 5%, ma nel frattempo il mercato dei Leverage Loans è decisamente sotto pressione a causa di eventi di credito, ristrutturazioni di debito e defaults. Come è possibile quindi che l’indice del mercato sia positivo? Molto semplice, la modalità con la quale si può far segnare un risultato positivo a un  mercato in difficoltà si basa sulle stesse pratiche utilizzate prima della crisi dei mortgages (MBS) del 2008. Basta che alcune controparti si accordino nello scambiarsi periodicamente assets presenti nell’indice a prezzi predefiniti, ed ecco che tale indice non scende mai, anzi sale. La stessa cosa accadeva sui Mbs piu’ importanti nel 2007, dove le principali banche d’investimento, nonostante un evidente aumento delle insolvenze su tali strumenti, continuavano a quotare tra loro i mortgages a prezzi prestabiliti (The big short – M. Lewis, Norton & C. – 2011).

mercato in difficoltà si basa sulle stesse pratiche utilizzate prima della crisi dei mortgages (MBS) del 2008. Basta che alcune controparti si accordino nello scambiarsi periodicamente assets presenti nell’indice a prezzi predefiniti, ed ecco che tale indice non scende mai, anzi sale. La stessa cosa accadeva sui Mbs piu’ importanti nel 2007, dove le principali banche d’investimento, nonostante un evidente aumento delle insolvenze su tali strumenti, continuavano a quotare tra loro i mortgages a prezzi prestabiliti (The big short – M. Lewis, Norton & C. – 2011). Anche sul mercato degli high yields accade la stessa cosa, dove tutto sembra fermo e cristallizzato, perché il mercato è controllato dai grandi fondi d’investimento che non hanno nessun interesse a far vedere un aumento degli spread, nonostante ci sia in corso un netto deterioramento dei fondamentali delle società. Si apprende quindi, in una nota diramata da Moody’s di recente, che una ragione per la quale non c’è stato un allargamento degli spreads sul mercato degli HY è dovuto alla “migrazione” degli emittenti di peggiore qualità dal mercato degli High Yields a quello del Private Credit. Secondo Moody’s, infatti, gli emittenti a rating B3 sono scesi decisamente nella composizione dell’indice HY. La stessa cosa si sta verificando sul mercato dei Leverage Loans, dove gli emittenti peggiori vengono rimossi dall’indice e il credito passa a carico dei fondi di Private Credit, totalmente non regolamentati e liberi di valutare tali crediti come vogliono.

Anche sul mercato degli high yields accade la stessa cosa, dove tutto sembra fermo e cristallizzato, perché il mercato è controllato dai grandi fondi d’investimento che non hanno nessun interesse a far vedere un aumento degli spread, nonostante ci sia in corso un netto deterioramento dei fondamentali delle società. Si apprende quindi, in una nota diramata da Moody’s di recente, che una ragione per la quale non c’è stato un allargamento degli spreads sul mercato degli HY è dovuto alla “migrazione” degli emittenti di peggiore qualità dal mercato degli High Yields a quello del Private Credit. Secondo Moody’s, infatti, gli emittenti a rating B3 sono scesi decisamente nella composizione dell’indice HY. La stessa cosa si sta verificando sul mercato dei Leverage Loans, dove gli emittenti peggiori vengono rimossi dall’indice e il credito passa a carico dei fondi di Private Credit, totalmente non regolamentati e liberi di valutare tali crediti come vogliono. Un altro interessante indicatore osservato dagli investitori per valutare quello che sta accadendo sul mercato del credito è quello che misura il tasso di default nel sistema. Come mai, nonostante tale indice evidenzi un livello di insolvenze ormai vicino ai massimi del 2008, nei bilanci delle banche non c’è traccia di NPL? Molto semplice, se leggete i recenti bilanci pubblicati da Jpm, Boa e Citicorp, vi accorgerete che ormai si limitano solo a riportare l’andamento del margine d’interesse e delle commissioni attive. Nulla trapela sulla valutazione degli asset in bilancio e sui crediti, che vengono praticamente tutti valutati al prezzo di carico nel portafoglio immobilizzato. Se fossero valutati al mark to market, invece, le perdite azzererebbero l’intero Tier 1, con la necessità di avviare ingenti ricapitalizzazioni. Ma quello che non si dice è che le insolvenze, in realtà,

Un altro interessante indicatore osservato dagli investitori per valutare quello che sta accadendo sul mercato del credito è quello che misura il tasso di default nel sistema. Come mai, nonostante tale indice evidenzi un livello di insolvenze ormai vicino ai massimi del 2008, nei bilanci delle banche non c’è traccia di NPL? Molto semplice, se leggete i recenti bilanci pubblicati da Jpm, Boa e Citicorp, vi accorgerete che ormai si limitano solo a riportare l’andamento del margine d’interesse e delle commissioni attive. Nulla trapela sulla valutazione degli asset in bilancio e sui crediti, che vengono praticamente tutti valutati al prezzo di carico nel portafoglio immobilizzato. Se fossero valutati al mark to market, invece, le perdite azzererebbero l’intero Tier 1, con la necessità di avviare ingenti ricapitalizzazioni. Ma quello che non si dice è che le insolvenze, in realtà,  sono già ora molto più alte del 2008 e non vengono rilevate solo grazie all’ennesimo escamotage utilizzato per non far capire come siamo messi veramente. Sempre secondo Moody’s, il livello di insolvenze è decisamente sottostimato, questo perché le banche e il Private Credit stanno utilizzando il “distressed exchange“, cioè la rinegoziazione dei loans in defaults effettuata direttamente tra controparti senza passare dalle procedure legali d’insolvenza. In questo modo le insolvenze e le rinegoziazioni del debito in default non appaiono da nessuna parte nelle statistiche ufficiali perché negoziate in privato.

sono già ora molto più alte del 2008 e non vengono rilevate solo grazie all’ennesimo escamotage utilizzato per non far capire come siamo messi veramente. Sempre secondo Moody’s, il livello di insolvenze è decisamente sottostimato, questo perché le banche e il Private Credit stanno utilizzando il “distressed exchange“, cioè la rinegoziazione dei loans in defaults effettuata direttamente tra controparti senza passare dalle procedure legali d’insolvenza. In questo modo le insolvenze e le rinegoziazioni del debito in default non appaiono da nessuna parte nelle statistiche ufficiali perché negoziate in privato.

Quando ha informato le camere che gli Usa hanno già raggiunto il tetto del debito, Yellen ha anche annunciato di dover interrompere temporaneamente gli investimenti nei fondi pensione dei lavoratori postali e dei dipendenti statali come parte di “misure straordinarie”. Sebbene il limite del debito sia stato innalzato 79 volte nella storia degli Stati Uniti e più di dieci volte con maggioranze bipartisan dal 2010, gli operatori ricordano dolorosamente le dure battaglie del 2011, che hanno notevoli similitudini con il periodo che stiamo vivendo adesso. Anche allora, infatti, il segretario al Tesoro aveva indirizzato una lettera al presidente del Congresso controllato dai repubblicani, mentre al Senato i democratici avevano la maggioranza, e il presidente democratico era al terzo anno del suo mandato, come Biden oggi. Nell’estate del 2011, i membri della Camera dei Rappresentanti evitarono per un soffio la bancarotta nazionale, trovando un accordo soltanto due giorni prima della scadenza del 2 agosto. Non si può quindi escludere che anche oggi il problema del tetto del debito rimanga irrisolto a lungo.

Quando ha informato le camere che gli Usa hanno già raggiunto il tetto del debito, Yellen ha anche annunciato di dover interrompere temporaneamente gli investimenti nei fondi pensione dei lavoratori postali e dei dipendenti statali come parte di “misure straordinarie”. Sebbene il limite del debito sia stato innalzato 79 volte nella storia degli Stati Uniti e più di dieci volte con maggioranze bipartisan dal 2010, gli operatori ricordano dolorosamente le dure battaglie del 2011, che hanno notevoli similitudini con il periodo che stiamo vivendo adesso. Anche allora, infatti, il segretario al Tesoro aveva indirizzato una lettera al presidente del Congresso controllato dai repubblicani, mentre al Senato i democratici avevano la maggioranza, e il presidente democratico era al terzo anno del suo mandato, come Biden oggi. Nell’estate del 2011, i membri della Camera dei Rappresentanti evitarono per un soffio la bancarotta nazionale, trovando un accordo soltanto due giorni prima della scadenza del 2 agosto. Non si può quindi escludere che anche oggi il problema del tetto del debito rimanga irrisolto a lungo. Nel 2011, l’impasse aveva fatto crollare la fiducia dei consumatori e delle imprese, l’indice azionario S&P 500 aveva ceduto il 17% nelle due settimane intorno alla scadenza, la volatilità dei prezzi delle azioni e gli spread creditizi erano aumentati bruscamente, rimanendo per lungo tempo a un livello elevato. I rendimenti dei Treasury in scadenza intorno al 2 agosto 2011 e altri strumenti del mercato monetario avevano subito un calo temporaneo particolarmente marcato, mentre alcuni Treasury non erano più accettati come garanzia per le operazioni in derivati. L’aumento dei rischi di default aveva frenato la domanda di titoli governativi statunitensi a breve termine da parte degli investitori stranieri e il dollaro aveva perso il 9,2% rispetto all’euro dall’inizio del 2011 fino alla risoluzione del problema.

Nel 2011, l’impasse aveva fatto crollare la fiducia dei consumatori e delle imprese, l’indice azionario S&P 500 aveva ceduto il 17% nelle due settimane intorno alla scadenza, la volatilità dei prezzi delle azioni e gli spread creditizi erano aumentati bruscamente, rimanendo per lungo tempo a un livello elevato. I rendimenti dei Treasury in scadenza intorno al 2 agosto 2011 e altri strumenti del mercato monetario avevano subito un calo temporaneo particolarmente marcato, mentre alcuni Treasury non erano più accettati come garanzia per le operazioni in derivati. L’aumento dei rischi di default aveva frenato la domanda di titoli governativi statunitensi a breve termine da parte degli investitori stranieri e il dollaro aveva perso il 9,2% rispetto all’euro dall’inizio del 2011 fino alla risoluzione del problema. Non sappiamo se la storia si ripeterà, ma sullo sfondo di un indebolimento dell’economia statunitense, un ulteriore fattore negativo come il protrarsi dei negoziati sul tetto del debito potrebbe far oscillare l’ago della bilancia verso una profonda recessione. Nel 2011, ci fu tuttavia un vincitore inaspettato: i titoli governativi statunitensi a lungo termine, che furono acquistati in massa dagli investitori nelle due settimane precedenti la scadenza, facendo scendere il rendimento decennale dal 3% al 2%. Sebbene il rischio di default sovrano fosse più che mai elevato, gli investitori paradossalmente considerarono il debito Usa a lungo termine come un porto sicuro, poiché il dollaro era ancora la valuta di riserva mondiale e il governo americano disponeva di una capacità di emissione di moneta teoricamente illimitata, che successivamente avrebbe anche utilizzato.

Non sappiamo se la storia si ripeterà, ma sullo sfondo di un indebolimento dell’economia statunitense, un ulteriore fattore negativo come il protrarsi dei negoziati sul tetto del debito potrebbe far oscillare l’ago della bilancia verso una profonda recessione. Nel 2011, ci fu tuttavia un vincitore inaspettato: i titoli governativi statunitensi a lungo termine, che furono acquistati in massa dagli investitori nelle due settimane precedenti la scadenza, facendo scendere il rendimento decennale dal 3% al 2%. Sebbene il rischio di default sovrano fosse più che mai elevato, gli investitori paradossalmente considerarono il debito Usa a lungo termine come un porto sicuro, poiché il dollaro era ancora la valuta di riserva mondiale e il governo americano disponeva di una capacità di emissione di moneta teoricamente illimitata, che successivamente avrebbe anche utilizzato. Se quest’anno ci sarà una resa dei conti come avvenne nel 2011, gli investitori preferiranno i titoli di Stato sicuri per le stesse ragioni e faranno scendere nuovamente i rendimenti. “Sul mercato dei Credit Default Swap (CDS) il rischio che si ripeta uno scenario analogo a quello del 2011 è già considerato molto elevato e gli spread dei CDS, che riflettono il costo dell’assicurazione del debito USA, sono saliti a livelli simili a quelli del 2011”, spiega Schmidt (nella foto). “Il mercato azionario Usa, invece, sta ancora recuperando le perdite dell’anno precedente e non c’è nessun segno di panico: l’attenzione dei media è puntata altrove e gli americani hanno altro di cui preoccuparsi. Ma tutto questo potrebbe cambiare con l’avvicinarsi della scadenza, soprattutto quando la questione del debito finirà sotto i riflettori dei media. Senza un accordo il rischio di recessione è in agguato”.

Se quest’anno ci sarà una resa dei conti come avvenne nel 2011, gli investitori preferiranno i titoli di Stato sicuri per le stesse ragioni e faranno scendere nuovamente i rendimenti. “Sul mercato dei Credit Default Swap (CDS) il rischio che si ripeta uno scenario analogo a quello del 2011 è già considerato molto elevato e gli spread dei CDS, che riflettono il costo dell’assicurazione del debito USA, sono saliti a livelli simili a quelli del 2011”, spiega Schmidt (nella foto). “Il mercato azionario Usa, invece, sta ancora recuperando le perdite dell’anno precedente e non c’è nessun segno di panico: l’attenzione dei media è puntata altrove e gli americani hanno altro di cui preoccuparsi. Ma tutto questo potrebbe cambiare con l’avvicinarsi della scadenza, soprattutto quando la questione del debito finirà sotto i riflettori dei media. Senza un accordo il rischio di recessione è in agguato”.

Pertanto, l’estate si è trasformata in una specie di brutto sogno per chi aveva deciso di investire pesantemente sul

Pertanto, l’estate si è trasformata in una specie di brutto sogno per chi aveva deciso di investire pesantemente sul  Volendo, tutto la produzione ed il commercio mondiali si erano abituati all’idea di uno “Stop&Go” dettato dal virus, e si stavano adattando alle ondate infettive e alla alternanza di improvvisi rallentamenti della produzione e di rapidissime riprese; la

Volendo, tutto la produzione ed il commercio mondiali si erano abituati all’idea di uno “Stop&Go” dettato dal virus, e si stavano adattando alle ondate infettive e alla alternanza di improvvisi rallentamenti della produzione e di rapidissime riprese; la  In questo scenario di generale debolezza, il mese di Settembre fa intravedere un

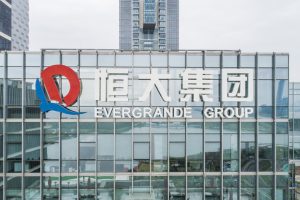

In questo scenario di generale debolezza, il mese di Settembre fa intravedere un  In assenza di liquidità, com’è noto, segue sempre l’insolvenza e il default. La situazione è talmente grave che, al momento, l’unica speranza è che il governo cinese sia persuaso ad intervenire per via dello status di “too big to fail” di Evergrande, le cui passività coinvolgono circa 130 banche e oltre 120 istituti non bancari in tutto il mondo e le cui dimensioni sono da “azienda-stato”: 163.000 dipendenti e 3,8 milioni di lavoratori cinesi nell’indotto (inclusi fornitori e società di costruzione in appalto e sub-appalto). A poco conta che, a differenza dell’unica “too big to fail” americana portata al macello (Lehman Brothers), il colosso immobiliare abbia proprietà reali, poiché il mercato è saturo e la domanda di immobili ristagna.

In assenza di liquidità, com’è noto, segue sempre l’insolvenza e il default. La situazione è talmente grave che, al momento, l’unica speranza è che il governo cinese sia persuaso ad intervenire per via dello status di “too big to fail” di Evergrande, le cui passività coinvolgono circa 130 banche e oltre 120 istituti non bancari in tutto il mondo e le cui dimensioni sono da “azienda-stato”: 163.000 dipendenti e 3,8 milioni di lavoratori cinesi nell’indotto (inclusi fornitori e società di costruzione in appalto e sub-appalto). A poco conta che, a differenza dell’unica “too big to fail” americana portata al macello (Lehman Brothers), il colosso immobiliare abbia proprietà reali, poiché il mercato è saturo e la domanda di immobili ristagna. Pertanto, se non verrà trovata una soluzione con i creditori, c’è la seria possibilità di un crollo che rischia di travolgere l’intero comparto immobiliare cinese e gli

Pertanto, se non verrà trovata una soluzione con i creditori, c’è la seria possibilità di un crollo che rischia di travolgere l’intero comparto immobiliare cinese e gli  Un compito difficile, visto che il settore immobiliare rappresenta il 13% dell’economia cinese e un default con effetto domino mettere nei guai l’intero sistema bancario, il quale conta 7,7 trilioni di dollari di prestiti nel settore, che oggi si vede costretto a ridurre, mentre il governo cinese introduce un tetto massimo all’aumento degli affitti e pensa di introdurre una tassa sulla proprietà, nel nome di una “chinese way” per disinnescare la possibile crisi del mattone susseguente alla bolla. In tal senso, già i prossimi 3 mesi ci diranno se il modello di intervento imposto da Xi Jinping – il “nuovo Mao”, come qualcuno si è affrettato a chiamare, non senza evocare tristi presagi – sarà stato più efficace di quello americano, i cui effetti si trascinano fino ad oggi, ben 13 anni dopo quella che si riteneva essere la più grande bolla immobiliare della storia moderna.

Un compito difficile, visto che il settore immobiliare rappresenta il 13% dell’economia cinese e un default con effetto domino mettere nei guai l’intero sistema bancario, il quale conta 7,7 trilioni di dollari di prestiti nel settore, che oggi si vede costretto a ridurre, mentre il governo cinese introduce un tetto massimo all’aumento degli affitti e pensa di introdurre una tassa sulla proprietà, nel nome di una “chinese way” per disinnescare la possibile crisi del mattone susseguente alla bolla. In tal senso, già i prossimi 3 mesi ci diranno se il modello di intervento imposto da Xi Jinping – il “nuovo Mao”, come qualcuno si è affrettato a chiamare, non senza evocare tristi presagi – sarà stato più efficace di quello americano, i cui effetti si trascinano fino ad oggi, ben 13 anni dopo quella che si riteneva essere la più grande bolla immobiliare della storia moderna.